屋内池、加温水槽、立て用野池

新たな目標「当歳から大型に」

自宅の隣にある広い倉庫内で存在感を見せるのが、約17トンのシート池。3・6m×4・7mの大きさに不足はなく、庭池の鯉の越冬などに使用。当初は夏の間は空にしていたが、現在はシートの劣化防止のために一部の鯉を通年飼育している。

タンカンを組んで作った枠の内側にコンパネを張り、池の大きさに合わせて特注したシートを設置したオーソドックスな構造だが、17トンの水圧に耐えられるようパイプの数は多めで、各部は念入りに補強されている。池の内側にもパイプを通して固定し、水圧による広がりを防止。断熱材をコンパネでサンドイッチするのは、冬季の寒さ対策はもちろん、タンカンをむき出しにしないことで外観も良くなる。濾過は湧清水10型と3槽式の濾過槽で、濾材はロールブラシ、ハニカム、カキ殻を使用。

また、シート池の隣にある2トン水槽も重要な役割を果たしている。これは当歳の飼育用で、1キロワットのヒーターを使い20匹ほどを越冬。元は浄化槽として使っていた容器だけに強度は十分だ。加温給餌するため濾過を重視しており、少ない水量ながら湧清水と生物濾過槽を備える。そして春までに約30㎝に育った当歳を、自宅から700mほどのところの丘陵地に造成した約300トンの野池に放している。

「他の人の野池を見ているうちに、自分でも欲しくなったんです」という渋谷さん。自宅前の水田の一部も鯉の飼育池に転用し、期待の2歳鯉を少数放して、将来的にメイン池に入れられるように育てている。

「自分が選んだ当歳を野池で育てて、家に持ってきて……70㎝くらいにしてみたいですね。70㎝、80㎝の鯉はまだいないので」

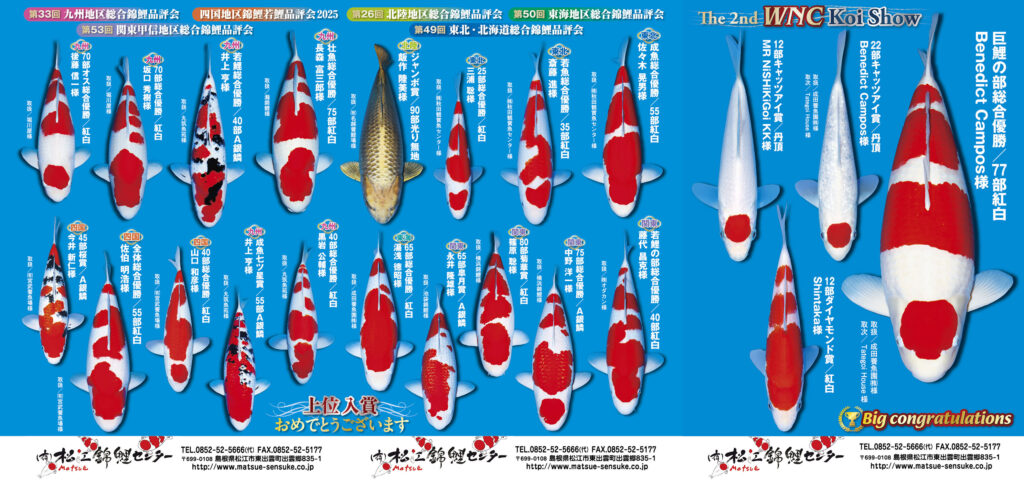

Lクラス3種総合優勝

Lクラス4種総合優勝

Lクラス2種総合優勝

Mクラス桜賞

少しずつわかってきた鯉のこと

飼っているからこその新発想も

それぞれの池に役割があり、最終的な目標はメイン池に良い鯉を入れること。錦鯉を飼い始めた頃からは想像もできないほど楽しみの幅が広がり、「渡部さんや他の人の池を見て、こういうふうにしてみたいなという気持ちが湧いてきます」と渋谷さん。飼育も格段に上達し、以前のように病気が頻発することはなくなった。

「それでも、濾過槽の掃除などちょっと手を抜いたら調子が悪くなりますから、設備の管理は大事だと思います。以前は何もわからなくて、水があれば鯉は生きていられると思っていたくらいで(笑)。近頃は鯉の動きやツヤなどを見て気づけるようになってきたので、調子が悪そうなときは渡部さんや、地元の山善養鯉場さんに相談しています。山善さんには新しい鯉の購入や池のメンテナンスなど、いろいろとお世話になっています」

最近は品評会にも参加するようになり、鶴岡、酒田エリアの愛好家が集う出羽荘内品評会では上位入賞を果たしている。今後は東北地区大会など、さらに上の舞台への興味も芽生えつつあるようだ。

「自分が育てた鯉を出してみたいと思います。少しずつ鯉のことがわかるようになってきたのかな……東北で総合を取った鯉などを見るとやっぱり格好いいし、目の保養、勉強になります」

庭池に鯉がいないと絵にならない、という軽い気持ちから始まった渋谷さんの錦鯉ライフ。

「ここまで熱中するとは思いませんでした。それも渡部さんや山善さんをはじめ、いろんな人との出会いがあったからですね。以前は鯉の名前も知らなかったけど、今はやっと鯉仲間たちと鯉談義ができるようになってきました。野池の池上げは仲間に手伝ってもらって、終わったあとはうちで鯉を見ながら宴会をするんですよ」

そして、交友関係の広さを生かして、錦鯉を地域に根付かせる活動にも期待が持たれる中、その可能性も見えつつある。渋谷さんは力を込めて話してくれた。

「暖かくなってきたら倉庫の水槽を表に出すんですが、通学途中の子供たちがそれを見て喜ぶんです。また、このあたりの年配の方は、だいたい黒鯉ですけどみんな昔は鯉を飼っていたんですよ。だから市内の鯉屋さんとか、それこそ渡部さんやうちの池を見て回るツアーとかをやれば興味を持つと思うんです。

それと、錦鯉を飼うようになってから、赤川(鶴岡市内を流れる一級河川)に鮭の稚魚を放流する事業を始めました。今年で3年目なので、そろそろ帰ってきてくれることを期待しています。鶴岡市の中でもこの櫛引町のあたりはフルーツの里として有名で、さらに鮭やイクラなども名物になればいいなと思いますし、そこから魚つながりで鯉や金魚にも興味を持ってもらえたら……。鯉を飼っていなければ、こういうことは考えなかったでしょうね」

山形県の中でも鯉屋、愛好家が多い庄内地域から、錦鯉がきっかけの新しい展開が生まれることを大いに期待したい。