継続的に成長する鯉が理想

「仙助」から「新しい松江紅白」へ

―松江さんが作ろうとしているのはどういう鯉ですか?

飯塚裕 総合優勝を狙える鯉というのは、自分たちも宮日出雄賞を育てたからわかるんだけど、毎年作り続けても10年に1本出るかどうかなんですよ。もっと生産量の多い大手の業者さんであれば、もしかしたら5年に1本、3年に1本出るかもしれないけど、我々の規模では10年に1本というレベルです。そうなると、まずは長持ちしなければ戦えないわけです。長持ちして若さがキープできる、もちろん体型もキープできる……そういったところを一番大事に考えています。短期間勝負というのは、したくてもなかなかできないのが現実なので、長持ちして壊れない鯉を目指していかないと太刀打ちできません。最近はうちでも4歳で80㎝、85㎝になる鯉ができるようになってはいるんですが、成長が早ければ良いというわけでもなくて、年々良くなって7歳、8歳で花開くという流れが鯉にはあると思うんです。継続的に成長できる力があることが一番大事だと思っています。

総合優勝を本気で目指すなら、「商品としての鯉を作ればいい」という気持ちだけでは難しい。だから、どうしても親に向かない弱点が出てしまった鯉は、3歳、4歳でいくら良い商品ができても、その先がもう見えない。そういう理由で使えていない親がいます。

―例えば、2歳、3歳でピカピカになる鯉を作ろうという気はあまりない?

飯塚裕 そういう親もいますよ。会社として商売のことも考えなければいけませんから。ただ、その中でもどんどん伸びていくタイプの鯉も出てきます。どの親も、継続的に良くなっていく鯉を出してくれるものを使っています。その中で、1mを目指すことを考えたとき、この筋とこの筋の掛け合わせなら確率は高いだろうなというだけです。全部の親が1mを目指せるとは思えないので、遺伝子をうまく引っ張った親の中の1本、2本……確率からすると、この親とこの親が一番高いだろうなと考えるわけです。

―使っている親で、この組み合わせは90点ぐらいの鯉がコンスタントにできる腹、こっちは確率は低いけれど、ものすごいのが出るかもしれない……そういう分け方もあるのですか?

飯塚裕 ありますよ。鯉って、そこそこの値段で売れる魚がたくさんできるのも当たり腹ですし、品評会で総合優勝を取る鯉が1本できるのも当たり腹なんです。だから究極のところを攻める親というのはやっぱりあるし。うちは腹数が少なくて紅白が11腹ですけど、その中でも1つ2つはそういう腹もあります。それこそ国魚賞の腹なんて率が悪くてほんの数本しか残ってないけど、残った子は全部体が良かったんです。

―例えば、主力の1つである「雪蓮」の筋の子はどういうタイプですか。

飯塚裕 成長はとてもいいですよ。色の薄いタイプの鯉が出るオス、紅に光沢がある華やかなタイプのオス、人工でオスを2本掛けして両方とも魚としても商品としても良いのが出たんです。今のベースとしては、その掛け合わせから出た色の薄いタイプの鯉を使っています。オスの質を持ってきやすいんですね。紅のバッティングもなさそうだし。

―単に紅がすごく綺麗なオスメス同士を掛ければいいというわけではないんですね。

飯塚裕 100%同士を掛けて100%の子が出るかといったらそうではなくて、自分としては経験上、メス70、オス30で100の子が出るという考え方です。タイプの違う紅同士で掛けていって、出た子供をよく見て、こっちのタイプのほうが伸びるなとか、こっちは紅は良いんだけど成長が鈍いなとかいろいろあるので。もともと雪蓮の子というのは、新しい親のベースを作ろうというところから始まっているので、最初の年は当歳を幅広く残して親鯉候補を作って、その流れが今につながっています。

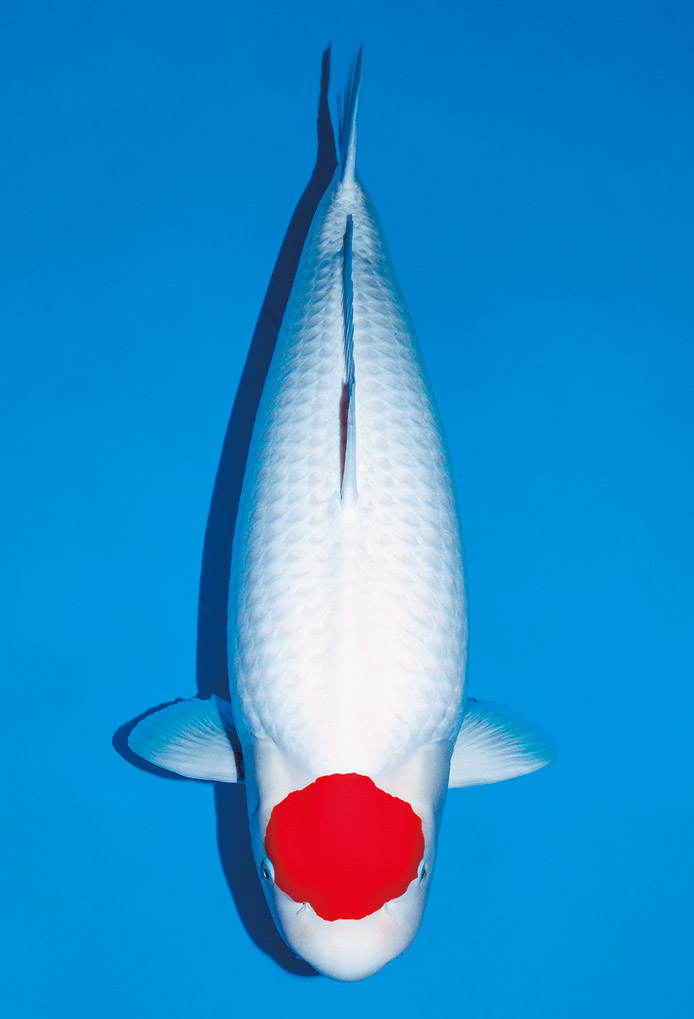

それと徐々に、白桃の子が親になりつつあります。2年後には雪蓮の子と白桃の子が、ほぼ親のベースになると思います。成長も紅の質感も良いですし。なので、今のうちの鯉は仙助と言うより「新しい松江紅白」ですね。皆さんが持っている仙助のイメージ像は、昔から言われている柿っ緋で色の薄い鯉だと思いますが、そこはもう完全に変わっています。

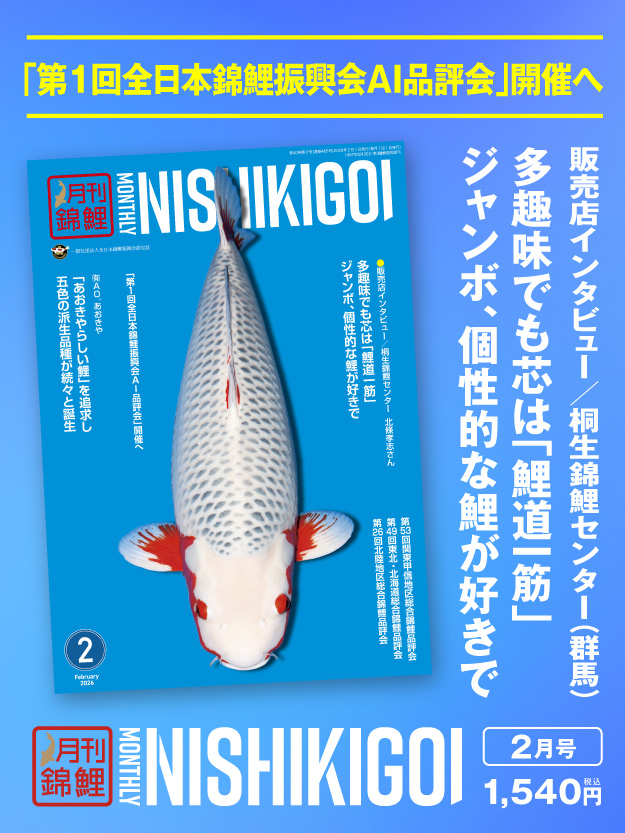

写真/鱗光

―従来の仙助へのこだわりは特にない?

飯塚裕 こだわりがないと言うのも、ちょっと違うかもしれないけど……。正直に言えば、社長も自分もそうなんですけど、本当の仙助って見たことがないんですよ。これはもう親父(飯塚昌一会長)や、亡くなられた宮寅(養鯉場=川口)の親父さん(宮寅一氏)たちが築いてきた歴史であって、自分たちはその話を聞いてきただけですから。親父の紅白を見る眼力は今でもすごいなと思うし、尊敬しています。そういう人たちからしてみれば、自分らなんてひよっこみたいなもので、とても仙助を語れるような域ではないんです。唯一、自分が高校を卒業してから、親父に山口の森田さんのところに連れていってもらって何本か見たことはあるんですが、それですら元の仙助からしてみれば、だいぶ離れていると親父が言うぐらいでした。

自分たちの生産は、親父が残してくれていた森田仙助と言われるものから始まっているんですが、ずっと見ていると良い部分がいっぱいある一方で、弱点も見えるようになって課題があったんです。良い鯉を作ろうとすると、悪い部分を外していかなければいけませんよね。だから今は仙助というより、「松江の鯉」という自分たちのカラーを作る方向で進んでいます。

―いろいろな系統の名称は今も残っていますが、血は当然薄くなっていきますよね。

飯塚裕 それはもうやむを得ないと思います。自分がやり始めて36年の間にいろんな魚を見てきましたけど、昔と今では全然違うし、お客さんが求めるレベルもすごく変わったし。素晴らしい鯉を何本も見てきて、当時は「こんな鯉ができればなぁ」と思ってずっとやってきたけど、あのときの魚を今見たらどう感じるのか……。紅白に限らず、錦鯉のレベルはすごく高いところまで行ってますから、そこで切磋琢磨して作り続けるというのは大変な作業だと思います。

―全日本大会では1mが当たり前になってきて、しかも綺麗です。そういった鯉をいろいろな生産者が作っている中で、これ以上何を目指せばいいんだろうと、行き詰まりを感じる部分はありませんか?

飯塚裕 それはもう、常に不安と戦ってますよ。毎年不安です。よかれと思って使った親から素赤ばっかり出るんじゃないかとか、いろんな不安にかられながら毎年掛け合わせを考えています。うちは生産の展開を思い切って変えた時期が2回あるんです。最初は「玉鱗」と「すずらん」でベースを作ろうとしたときですが、これもむちゃくちゃ極端だったんです。

―生産を紅白一本にしようとしたときですね。

飯塚裕 そう。当時は白写りや九紋竜ができにくくなっていたというのもあって、他品種をやめてでも紅白のウエイトを増やそうとしました。

それで玉鱗とすずらんでベースを作っていきたいと思ったんですが、掛ける良いオスがいなくて困っていたとき、協和水産(千葉)の木々津社長と佐伯さんに「見せたいオスがいるから一度来い」と言われて、そこで村田さんのオスを無償で提供していただきました。良い鯉を作りたいという気持ちがあっても、あまりにもお金がなかったので、気の毒に思って出してくれたと思うんです。それは今でも本当に感謝しています。

―そして7〜8年前に紅白の親鯉を一新。

飯塚裕 3回目も必ず来るだろうと思いますよ。そこでやるかやらないかは、その生産者の考え方だと思いますが、うちはやらなければ今はなかったと思います。生産量が多いわけじゃないから、少ないなりにいろんなことを考えながら。それが紅白作りをする人の永遠の課題だと思う。今日は二毛作目の2回目の選別で、盆が明けてから三毛作目、四毛作目の選別。まだ四毛作目の第1選別は来てないんですが、とことん紅白です。

―四毛作ってすごいですね。

飯塚裕 枚数は少ないですよ。1枚か2枚です。それでも、紅白は数の中からじゃないと良いものができないので。

(後編に続く)