―生産者の立場でそこまで愛好家に提案、提供するのはなかなかめずらしいですよね。

瑛士 やはり一番は鯉好きを増やしたいので、より簡単に飼育ができるものを提供していくことは、お互いにとって大きなメリットとなります。すごく安いという商品ではないですけど、やっぱり鯉を辞める方の中には、そういった作業がめんどくさくなって辞めてしまった方がいると思うので、まずは続けてもらう。そうすれば僕らもありがたいですし。

小さい鯉屋なりにできることはたくさんあると思うので、池作りの相談も受け付けていますし、その人が鯉を楽しんでもらうために、できることは色々やっていきたいですね。

―瑛士さんが錦鯉の生産に携わって10年が経過し、動画配信など様々な取り組みを進めると同時に、丸筑紅白の生産というところでも実績が増えてきました。徐々に将来を見据えた動きも?

健治 瑛士が付ける値段と私が付ける値段がだいたい一緒ぐらいになってきた時に、もう任してもいいかなと思ってほぼほぼ瑛士に任すようにしています。やはり定価がないものに値段をつけることが一番難しいですから。10万の鯉を100万といっても売れないし、100万の鯉を10万といっても損するわけで、そこの見極める力が必要ですよね。良い鯉って本当にできないけれど、そこにむかってやっていく。まあなんとかなる精神で(笑)。

瑛士は時代に合ったやり方をやっていると思うし、今や10年一昔ではなく、2年3年でガラッと変わっていきますからスピード感は早いです。

―いかに情勢を読みそれに適応できるかですね。

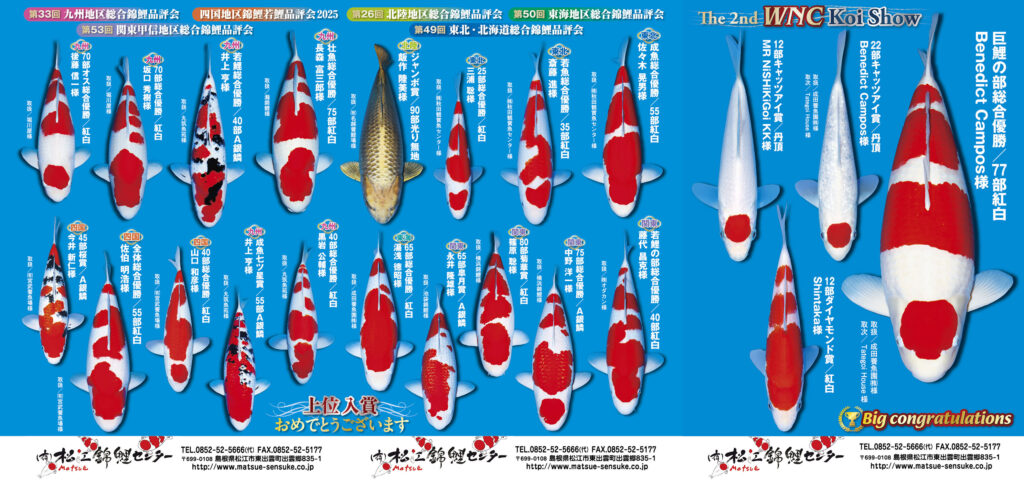

健治 九州地区でも昔に比べれば鯉屋さんの数は半分ぐらいまで減ったものの、残ってる人は活躍している人ですから、最後まで残った人が勝ちですよ(笑)。やる気のある人が何人もいるから、九州地区の品評会だけはしっかりやっていかないととは思います。品評会がなくなってしまっては、お客さんまでいなくなってしまうので、鯉の愛好家、お客さんがいる限りは続けていくように。私は商売をやり始めて41年になりますが、鯉はやっぱりおもしろいですし、何年やっても飽きないんです。

―今は何合目ぐらいですか?

健治 んー6合目ぐらいかな(笑)。半分を超えたぐらい。ここらへんは田主丸という地名なんですけど、「楽しく生まる」というのが由来になっています。やっぱり楽しくないとなんでも続きません。

―瑛士さんはこの10年を振り返っていかがですか。

瑛士 親父が言うようにやっぱり楽しいですよね。子供の時に鯉屋がいいなと思ったきっかけが、たくさんの人と知り合えることでしたから。それに、ただ売って終わりという仕事ではなくてその後がありますし、いろいろな職種の方が来てくれて、様々な話を聞けるというのは今でも楽しいし、面白いところでもあります。もちろんそういった中で、鯉の奥深さだとかを感じてこれましたから。僕らにとってもお客さんにとっても居心地の良い場所が自然と作れているとは思いますし、今後もそうしていきたいと思います。

―これからさらなる活躍が期待されますね。本日は一日を通して様々なお話をありがとうございました。