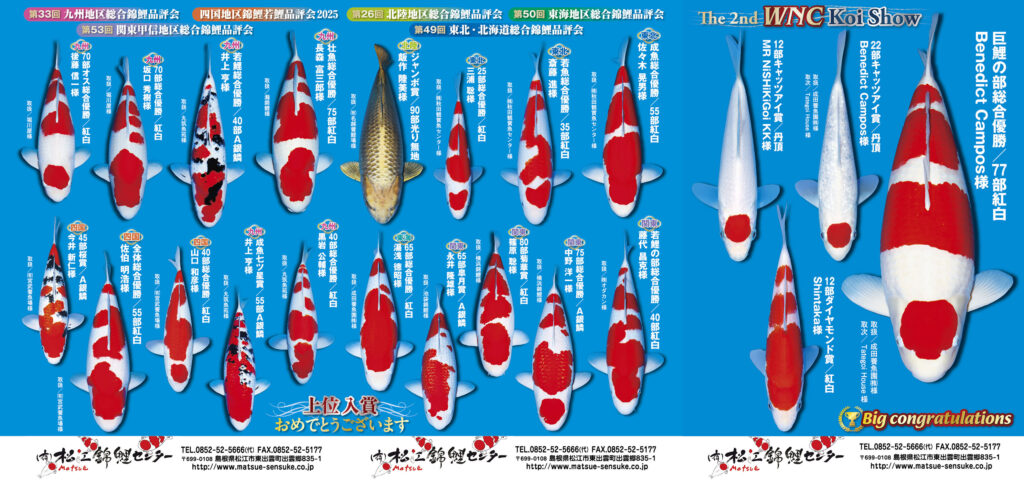

全日本総合錦鯉品評会50有余年の歴史から

後世に語り継ぎたい銘鯉 〈大正三色編〉

文/児島徳昭(茶の美)

全日本錦鯉振興会の総合錦鯉品評会は、50年以上の長きにわたり今日まで開催されてきました。その間に、幾多の美しい錦鯉が多くの人々の記憶に刻まれ、心を満たしてきたことは改めて記すまでもありません。

その数え切れぬほどの美鯉たちの中で、時を経た今日でも、目にした人の脳裏に焼きついて離れない、突出した美を持つ銘鯉と呼ぶべき鯉がいます。品評会という晴れの舞台で輝いた、それぞれの時代を代表する鯉を、シリーズで品種別に取り上げたいと思います。

頭部に王冠の模様を抱いてクラウン三色と呼ばれるこの鯉は、新潟以外の地でも銘鯉が生まれ、育つことを実証した。

また、この鯉ほど肌の白さで人々を虜にした鯉もない。人間ならうなじにあたる首の付け根から目のラインにかけての白地の映えは、すべての視線をその一点に集中させるほどの魅力があった。滋賀県の長岡守氏がこの鯉を見違えるほど大きく美しく育て上げ、仕上げの大切さを知らしめた1匹でもある。第10回大会と全日鱗第14回大会(1978)を制した。

■作出者/中田養魚場(奈良県桜井市)

■出品者/才川 清(富山)

第8回大会(1976)の最高位に輝いた定蔵三色の代表作。口紅模様から始まる大きな体の愛くるしい模様のこの鯉は、大正三色のツボ墨とはこれがお手本と言わんばかりの、白地に美しく輝く漆黒。手鰭、尾鰭の短いクッキリした縞模様も、墨質の良さを表す証拠のようなものである。天然の美の尊さを今に伝える銘鯉。

■作出者/川上定蔵(新潟)

■出品者/白川忠祐(愛媛)

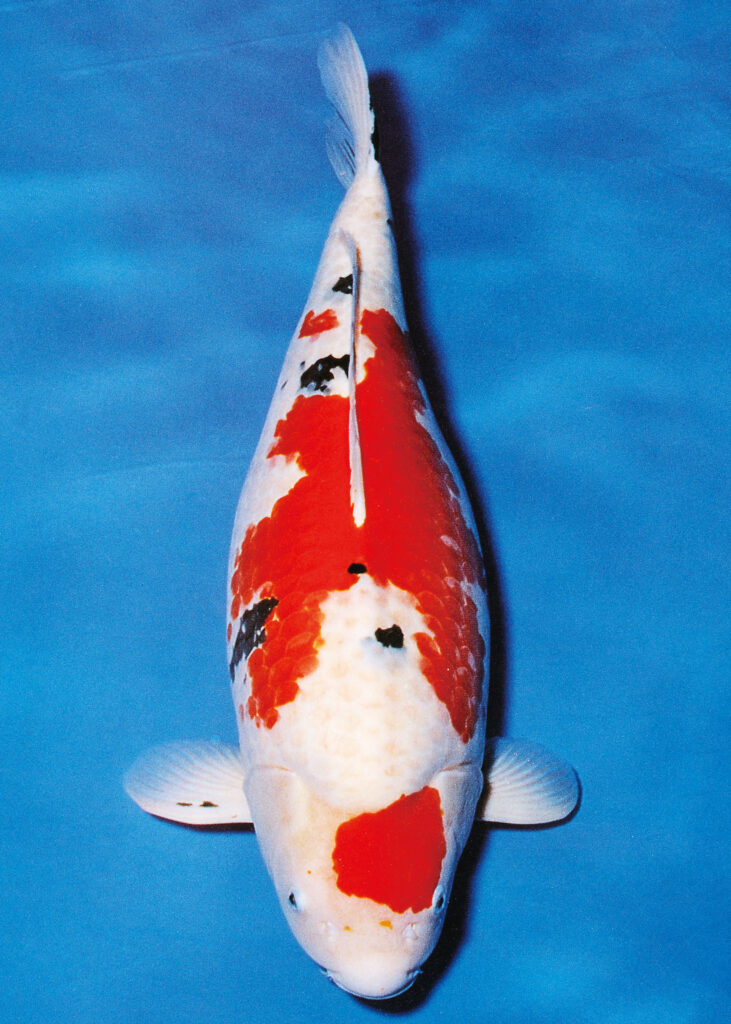

第11回大会(1979)総合優勝が、この驚くほど太く立派な体を持った鯉に決まったとき、本当に多くの見学者が息を呑んだであろう。

大きな白のキャンパスに思い切った絵具使いでバンバンと赤を敷き、アクセントにポンポンと艶のある墨を置いた、抽象画家が描いたインパクトのある絵の如く。ハイセンスとは、まさにこの鯉の模様を指すと言っても過言ではない魅力……教科書模様とはいったい何なのであろうかと、しみじみと思うのは筆者のみか?

■作出者/斉藤広栄(新潟)

■出品者/土肥敏久(愛媛)

第34回大会のグランドチャンピオンで、圧倒的な大きさと美しさで人々を魅了した大正三色。

錦鯉が1mを超えるのは不可能と思われた時代に、真鯉の血を入れ、野生の持つ力を加えて体作りを目指した結果、見事1mを超えてなお美しさを保てることを実証した歴史に残る鯉。名人(岡山の前田道夫氏)の飼育技術が噛み合った結果、大輪の花を咲かせた。

■作出者/㈲山松養鯉場・酒井俊幸(新潟県山古志)

㈲石和錦鯉センター・酒井敏男(山梨県笛吹市)

■出品者/瀧川信夫(島根)