品評会受賞で意識の変化も

いかに良い素材を提供できるか

―42年錦鯉に携わってきたなかで、こだわりや大事にしていること、原動力などを教えて下さい。

玉浦 やっぱりね、買ってもらうときにお客さんがすごく喜んでくれることですよね。鯉を見てうわっと喜ぶ顔。日本人でも外人さんでも関係なく、みんなすごい興奮してくれるから、そういった姿を見れるのは嬉しいし、それはやっぱり自分が鯉を好きだからなんでしょうね。40年以上やっていると自分でもそういうのってよくわからないよね(笑)。この世界にどっぷり浸かっていればそれが普通だから。自分の鯉が賞を取って嬉しいというよりも、そういった姿を見られるほうの嬉しさが上回りますよ。だけど、賞を取らないとそういったお客さんが来ることもないから、やっぱり品評会に参加していないとだめだと思います。

―やはり鯉の流行りなどもわかるわけですよね。

玉浦 世の中の動きというかね。どうしても遅れていくと思うから、鯉の流行りだけではなくて業界の雰囲気を感じるためにも。

それに、高いレベルでずっと揉まれていると良いですよね。成田さんや阪井さんとかとプールを並べれば当然比較されますから。

―ここ2、3年で受賞鯉が増えましたけど、なにか変えたことがあるんですか?

玉浦 んーなんだろうね(笑)。

日出美 手をかけられるようになったからじゃない。私から見て池数を減らして手をかけられるようになったことが大きいと思います。

玉浦 なんというか、品評会への向き合い方も変わってきたというか。そういった意識がそこまでなかったのかな。

日出美 品評会に興味がないんじゃない。

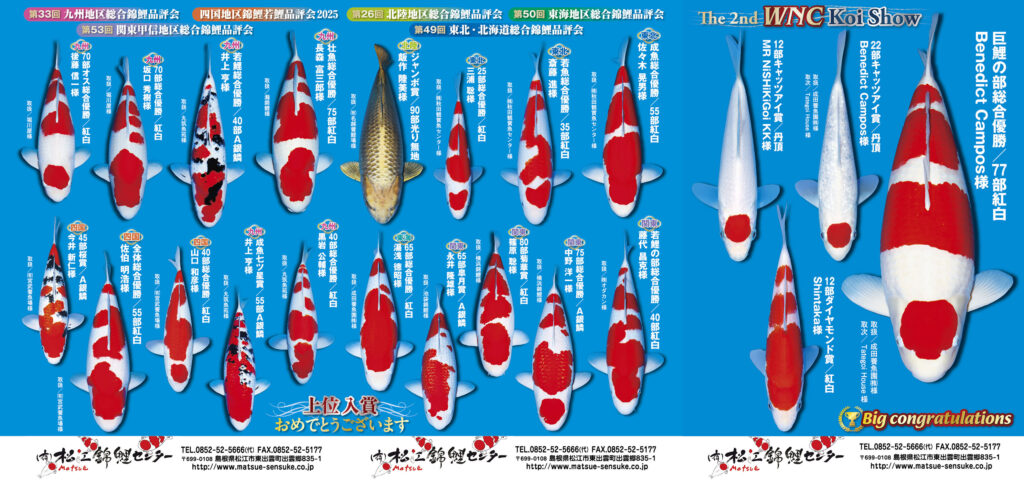

玉浦 興味がないことはないんだけど……あれは2016年に広島の呉で若鯉品評会が行われたときに、三色(写真⑪)で区分に入ったときがあったんですよね。あのときはめちゃくちゃうれしかったですよ。多分あれぐらいから賞を取りたい意識に変わったと思います。あのときは相当嬉しかったですから(笑)。

やっぱりうちにいたのではなかなか賞は取れないですよ。成田さんは飼育もそうですけど、仕上げがものすごくうまいじゃないですか。最後のひと仕上げみたいな。やっぱりそれがぜんぜん違うわけですから。

私らは生産者だから基本の素材を作って提供するので、それをいかにピカピカに仕上げてもらうかっていうのは、やっぱり流通の人たちがいなければできませんから。流通業者がいて生産者があるといったスタンスだから、逆に言えばうちは提供することしかできませんよね。

―それぞれの役回りがあるわけで。

玉浦 うちで作って仕上げてということをやってしまうと、流通が要らなくなってしまうじゃないですか。うちは特に設備もないし人数が少ないから手も掛けられないので、言ってしまえば作るので精一杯なんです。古い考え方かもしれないけど、欲張ってあれもこれもしたんじゃ手も回らないし、どこかしらがおろそかになってしまうので。