―穴あき病という悪条件が揃ってしまったが故に、そういった状況になってしまったわけですか。

日出美 そうでしょうね。どこよりも魚を接触させないことを徹底していましたから。

玉浦 人間もすごい消毒して(笑)。

日出美 だから、当時の農業祭には良い鯉は出していませんでしたよ。今と違ってそれぞれの業者がマイプールではなく、鯉を混ぜていましたので。

玉浦 そうそう。よその鯉と一緒になるからね。今では考えられないですよね。

―ええ。

日出美 広島のマリーナホップで愛鱗会の全国大会が行われたときには、雨が降っていたから傘を買ってさしていたんだけど、帰るときに「その傘を捨てて帰れ」と言われるほどで。よその業者さんから、玉浦さんのところは傘まで捨てるなんてと。

玉浦 だって濡れているものを持って帰るのは嫌じゃない(笑)。

日出美 別にその傘で魚を突っついてるわけでもなく、雨で濡れているだけなのにそれでも捨てて帰れと。

―そこまで徹底しなければいけないような精神状況だったんですね。

玉浦 あの頃は毎日寝られなかったですよ。

日出美 すごい痩せましたから。

玉浦 三重大学に魚を送って調べてもらったら、先生からは単なる眠り病ですと(笑)。3回かけたら良いと言われたんですが、3回もかけたらその間に魚がボロボロになるし、商売ができないじゃないですか。だから現実的ではないよねと。それは2歳の話ですが、当歳のときにしっかりかけるというのは、それがだんだんと主流になってからの話で。

―当歳時にかけておくことが重要であると。

玉浦 そうですね。当歳でしっかりかけなければいけないというのは、その出来事で気付かされました。

―なるほど。そういった事情から、玉浦さんの鯉は弱いと言われていた時代があったわけですか。

日出美 今でもときどき言われることがありますけどね。

玉浦 そうそう(笑)。今でもそういったイメージを持たれている方がいるみたいで。イベントや東京大会に出した鯉を持って帰ってきても、調子が悪くなることはありませんからね。

國則 ほとんどの人はそんなことを言わないし、今ではしっかりと眠り病にかけているので、逆に強いと言われることもあるんです。玉浦病というイメージが独り歩きしてしまっているんですかね。

日出美 病気の名前だとしても「玉浦」という名前が残ったからいいんじゃないと、私は言うんですよ(笑)。

―すごくポジティブですね。今では明るく話せる話題となりましたが、当時はそういった状況が何年か続いたわけですか?

玉浦 3、4年はあったかもしれません。年によっては稚魚が浮腫症にかかったりすると強くなるので、なかにはそういった年もありました。

―浮腫症と眠り病の菌は一緒ですから免疫がつくわけですね。

玉浦 2歳で眠り病になると少し厄介で、治るのにもちょっと時間がかかりますから。当歳のほうが治りがいいですし、ダメージも少ないので、今はとにかく当歳のうちにしっかりとかけるようにしています。

―しっかりとかけておけば、再発してしまった場合でも症状を軽く抑えることができますからね。

玉浦 当歳は眠り病にかけるまでは、完全にウイルスフリーみたいな感じで扱っています。ハウスでの作業によっては車を替えて、別の車で行ったりしますから。

―眠り病にかかっているところ、かかっていないところがあると手間がかかってしまうから、同じタイミングで一斉にかけられるように、完全にシャットアウトするわけですか。

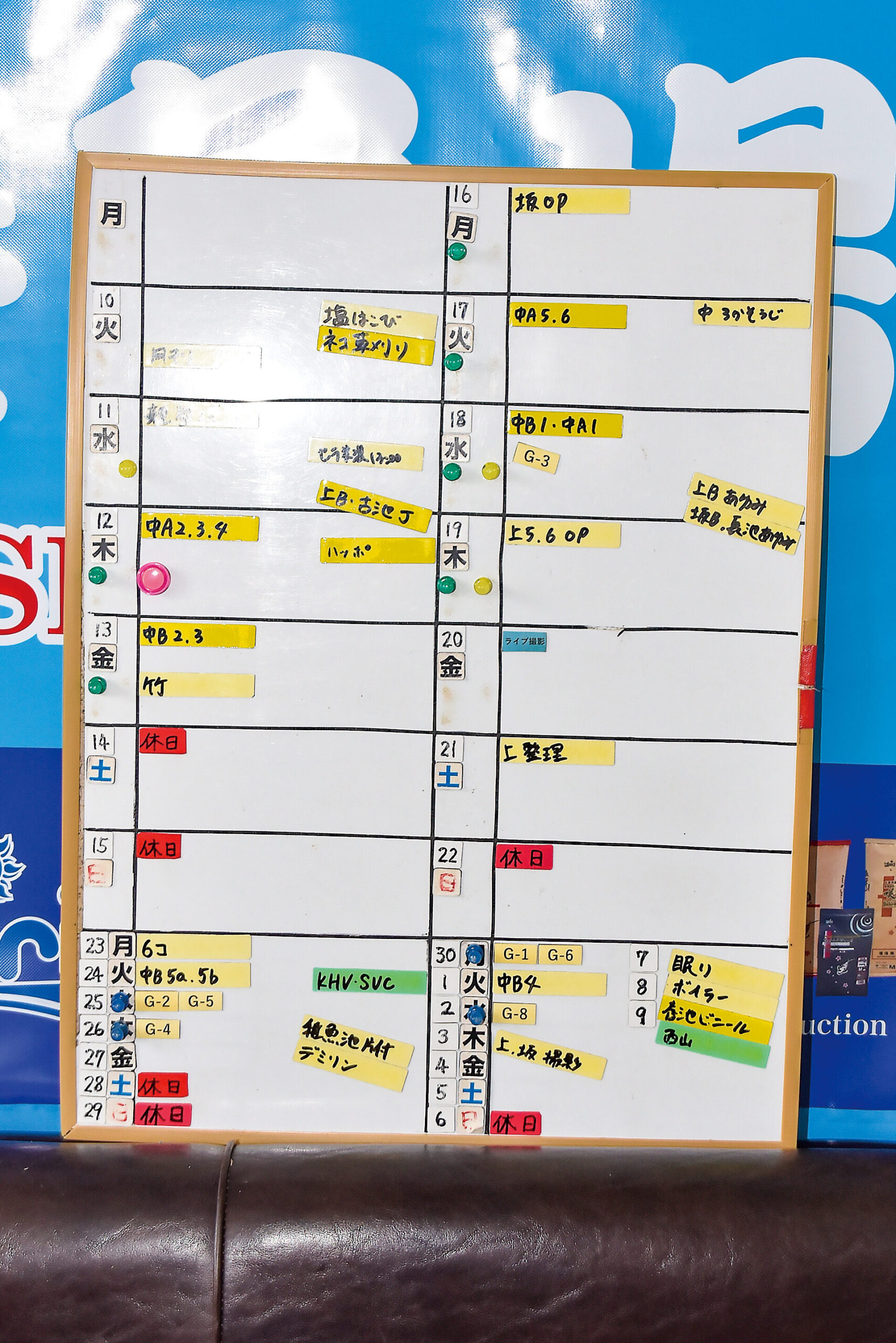

玉浦 そうそう。スケジュールで眠りにかける期間が決まっていますし、そのほうが手間が少ないので。一回眠りにかけて治ってしまえば、もう何もしなくてもいいじゃないですか。扱いがものすごくしやすくなりますよね。

日出美 スケジュールに沿ってやるというのは、うちではすごく大事なことなんです。

國則 そうだね。スケジュール的に10月にはかけておきたいというのがあるし、あんまり遅くなると水が傷むから治りも悪くなりますので。

―スケジュールを決めておくことで少ない人手で効率よく……。

日出美 きっちり決めているけど、魚の状況だとかで毎日変わったりもします。ある程度考えていないと、私らが「こうこう、こうなんだけど」と言っても焦るし、良い案が浮かばないこともあるから、常日頃から3人で話をして臨機応変に対応できるようにしています。

國則 いろいろ想定しておくことが重要なんです。さっき社長が言ったような、効率を上げていくみたいなところにつながるわけですよ。

―基本は3人でやられているんですか?

玉浦 そうですね。一次選別だけは3人でやって、二次選別から自分1人で全部やっています。網を引いたりとかは國則と別の人がやって。

國則 元気なおじいちゃんが3名いるので交代で来てもらって(笑)。

(後編に続く)