―錦鯉は大型化するため、そういった事情からもあまり研究がされてこなかったわけですか。

藤村 理学部で扱う魚はだいたい卵から成魚になるまでの時間が短いものを使うため、錦鯉は使いづらいということもあり理学部系においてはなかなか基礎研究が行われてきませんでした。

―なるほど。

藤村 錦鯉の特徴といえば「模様」です。価値のある模様を持ったものが選別を経て生産されている現状で、基礎的な学問データから科学的な根拠に基づいて、科学の力が貢献できるのではないかと考えています。そこで模様の形成メカニズムを解析するため、新潟県内水面水産試験場の協力のもと現在基礎研究を進めており、国内の様々な機関と共同研究を行いながら、遺伝子からどのように模様が形成されるか研究していきます。

―模様形成のメカニズムが解明され、より効率的に価値のある模様を生み出すことができれば、養鯉業に携わる人の所得向上や働き方への変化も期待できそうです。

藤村 近年は錦鯉の輸出が極めて堅調でそれ自体はとてもいいことなのですが、一方でそれらを使い現地で価値の高い錦鯉が生産されていくことを危惧しています。世界には古くから食用として鯉を養殖してきた国があり、錦鯉に対する基礎研究も進んでいる現状がありますので、そういった国と張り合えるようにしていかなければいけません。

―ありがとうございます。続いて工学部の山﨑先生お願いします。

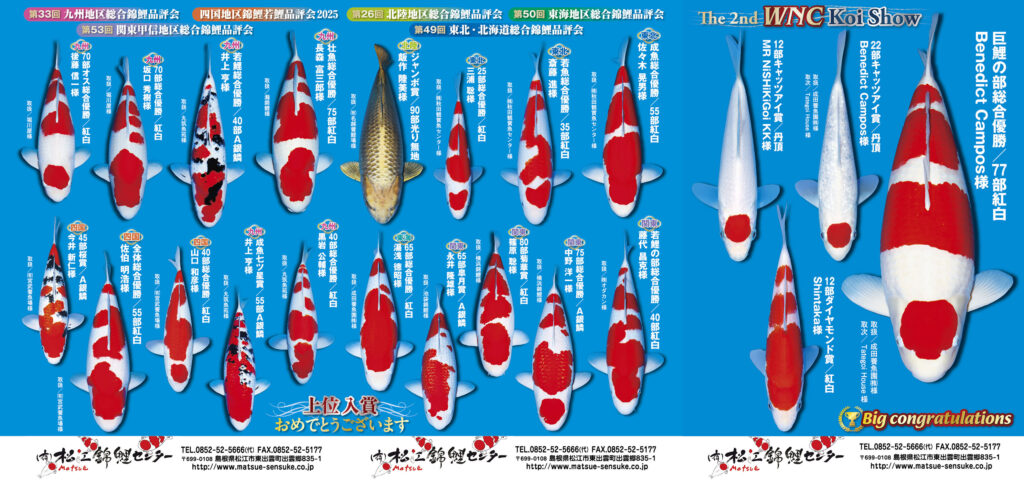

山﨑達也 私は情報工学の観点から錦鯉に関わっていきますが、工学科のひとつに「知能情報システムプログラミング」というものがあります。いわゆる情報に関わる研究をしているところですが、コンピューターを用いて様々なデータ・情報を処理し、それぞれを連携させることで何を読み取れるか。それは錦鯉の見た目の美しさをどう判定するかにも繋がります。品評会は人間の目によって行われているわけですが、どういったところを判定しているかはその人の経験やノウハウに委ねられています。あくまで主観的な判断ですが、みなさんが納得するような結果が出ていると思うので、それがどういったものなのかをコンピュータを用いて解析していきたいと考えています。

―近年はどの分野でもAIが話題になっていますね。

山﨑 「人工知能」といってもとても幅広いですが、深層学習(ディープラーニング)という手法でやるためには、多くのデータが必要になります。しかしそれを少量で、例えば100枚のデータを1000倍にするといった手法を使うことでデータ数を増やし、人間の判定をどれだけコンピューターに教え込めるかといったところに挑戦していきたいと思います。そして、藤村先生がおっしゃっていた模様の形成という面でも、工学的なところから幼魚が成魚になったときの模様の予測について取り組んでいきたいと考えています。

―ありがとうございます。

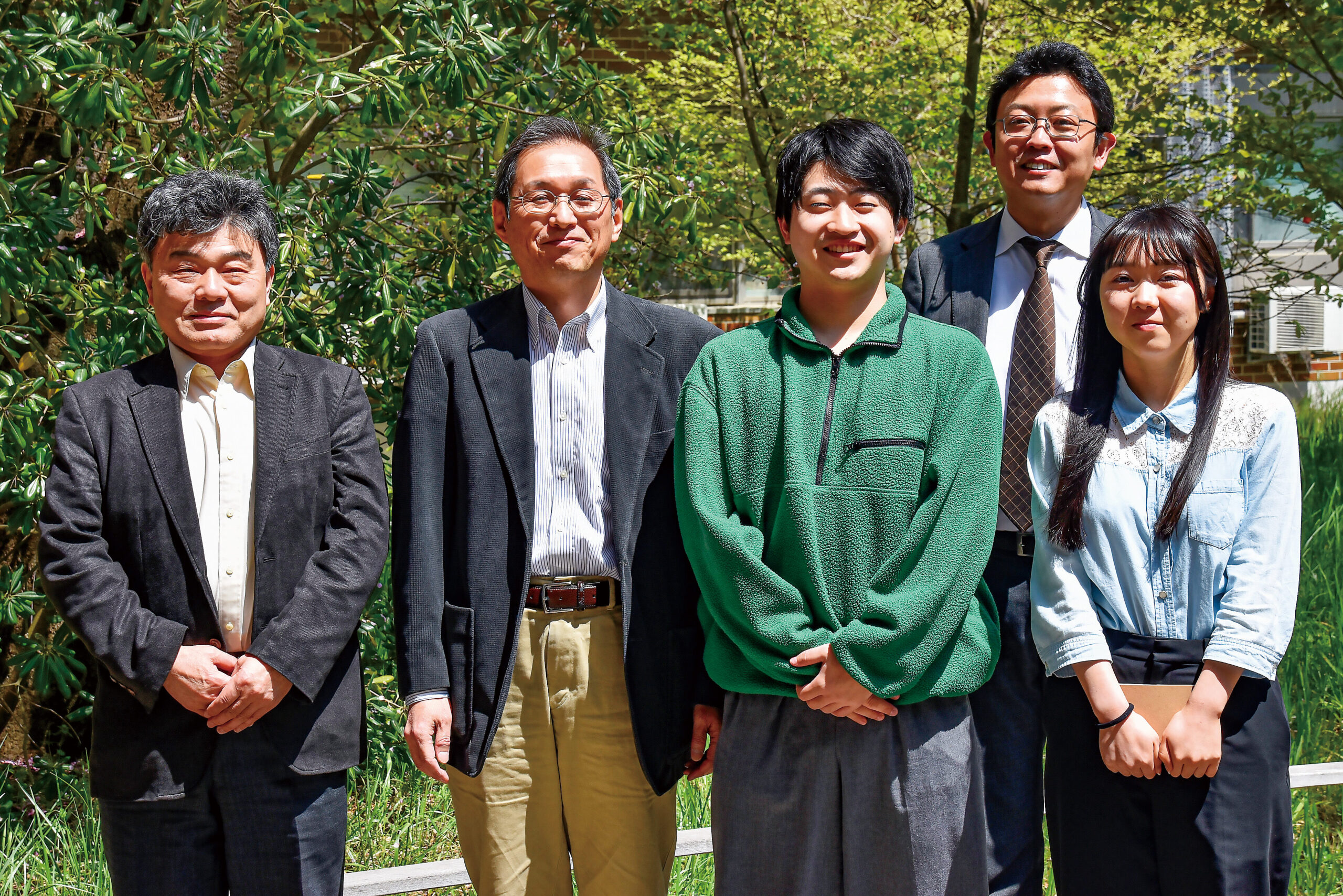

長谷川 本日、坂田研究室から2名の4年生が参加しています。学生の視点から錦鯉や養鯉業を見て、何か感じることがあるかもしれません。これから行う研究テーマについて話をしてもらいます。

上野雅幸 坂田研究室で錦鯉について研究していこうと思っていますが、具体的には今年度から養鯉業インターンシップというものが開催されるので、学生の視点から養鯉業に参加していくなかで課題であったり問題について学び、そこで自分が何をできるか考えています。現在後継者不足が進んでいると聞き、どういったアプローチで養鯉業という産業を維持していけるかにフォーカスを当て、活動をしていきたいと思います。

長谷川 続いて木村さんお願いします。

木村優希 私はどちらかというと養鯉業者さんがもっている「審美眼」について調査しようと思っています。というのも国内だと錦鯉の魅力というものが、いわゆるお金持ちに限られたものとして認知されてしまっています。ですので、それを広く知ってもらうためには、例えば養鯉業者さんがもっている錦鯉の魅力や経験、ノウハウだったりを言語化し、知る人ぞ知る魅力というものを一般的なものに変換していきたいと考えています。