苦労が多い豪雪地帯の錦鯉飼育

「いつかは自分で三色を……」

―雪国での錦鯉飼育は何かと大変なことも多いのでは。

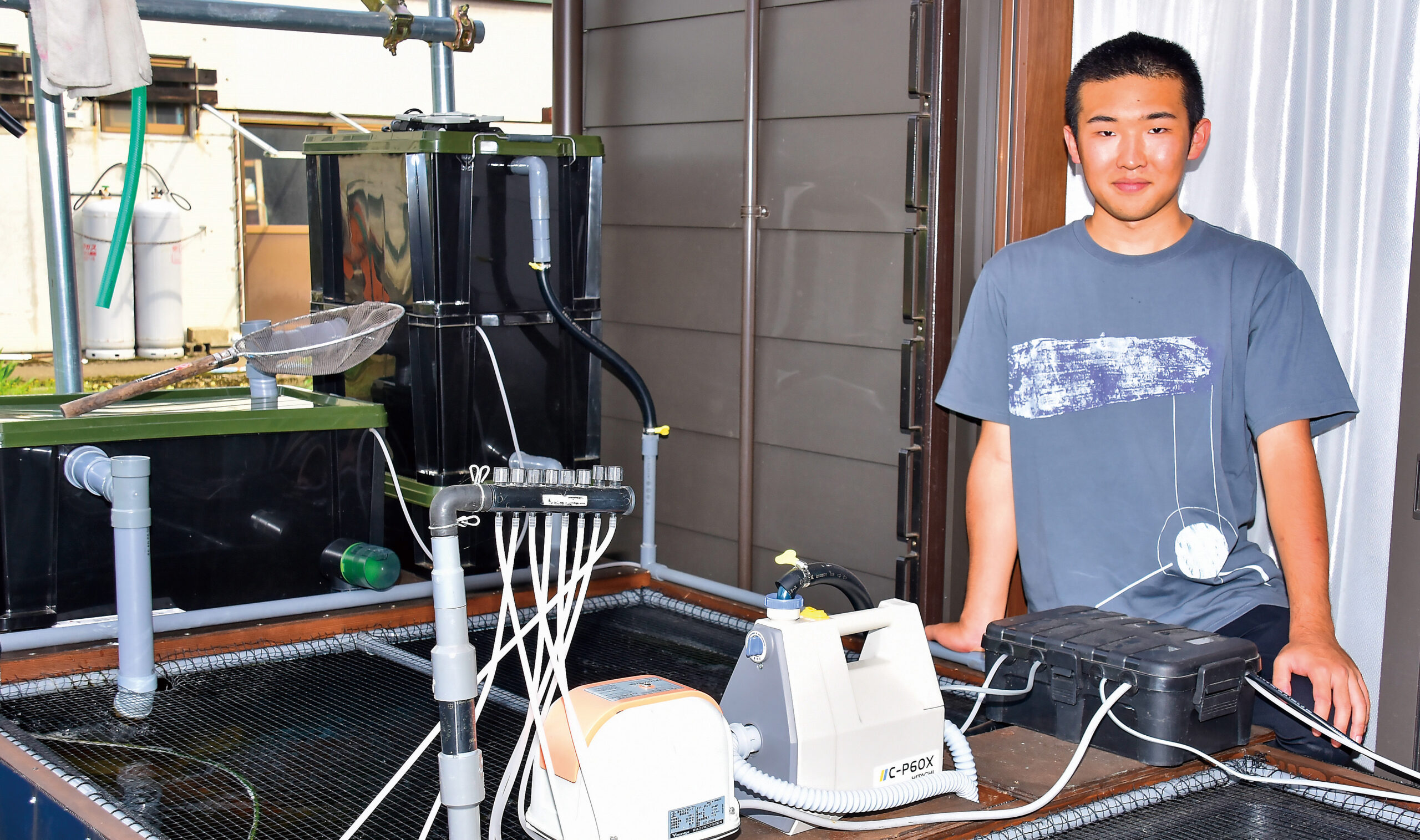

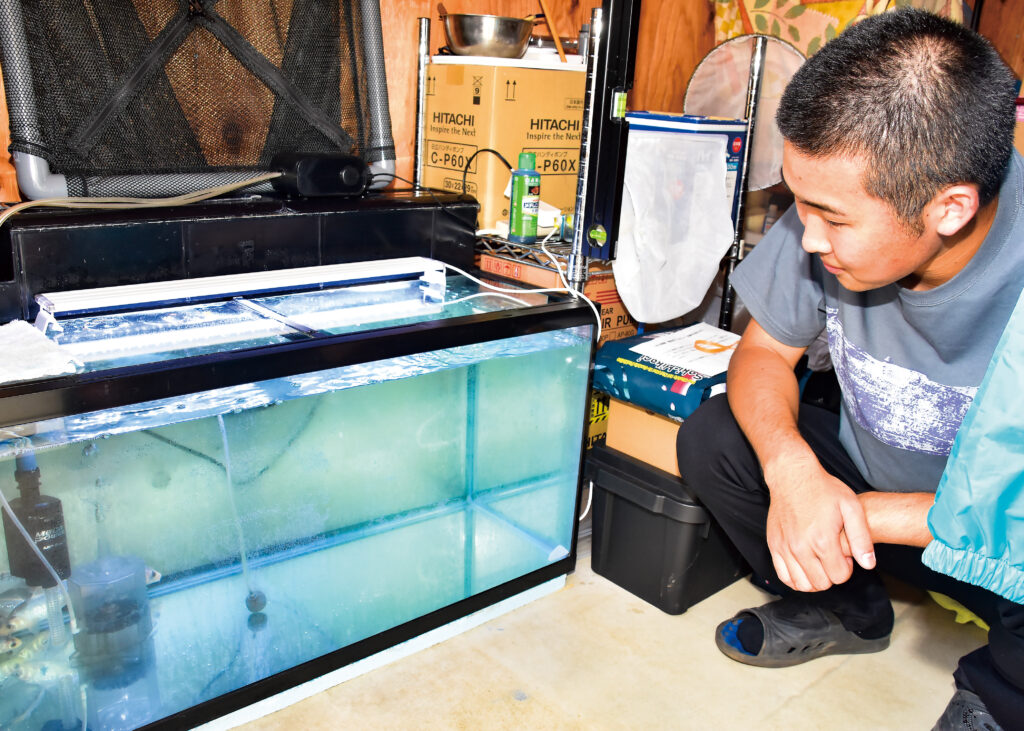

野﨑 ここの津南町は新潟県でも特に豪雪地帯なので大変ですね。本当は2つのジャンボックスの間をもう少し広くして、ポンプを2台並べたかったんですけど、その分屋根の長さも長くしなければいけないので、家の屋根からの落雪が直撃して破壊されないように、極力コンパクトになるように考えて配置しています。

―丸プールは屋根がありませんが、冬場はどうしているんですか?

野﨑 丸プールは春から秋の期間限定で設置しているんです。

―毎年組み直しているわけですか。

野﨑 そうですね。秋になるとプールをたたんで濾過槽と単管パイプなど全て片付けて、鯉はジャンボックスのほうに入れて。さすがに加温すると電気代が大変なことになってしまうので、シートで全面を囲って雪や外気が入らないようにしています。リビングの窓に面して池を設置しているので、冬場でも窓を開ければすぐに鯉を見ることができます。

―春と秋は一苦労ですね。

野﨑 今年の春は雪解けが遅かったので色々と作業が遅れてしまいましたが、丸プールはこのスタイルでやっていこうと思います。それに、丸プールを出さないと鯉をもっと減らさないといけないので、ならやるしかないということで(笑)

ただ、冬の撤去を考えると接着剤でパイプを固定できないので、接続部分が外れて池の水が干からびかけたりと、トラブルも多発しているので、そういった意味でも丸プールのほうは、万が一の事態があっても比較的ダメージの少ない鯉を入れるように。

―なるほど。今後池を増やそうなどは?

野﨑 10トンぐらいの池があれば大きな鯉がたくさん買えるので、ここに家を建てるタイミングで大きな池を作ってもらおうと頑張って交渉したんですが、残念ながら却下されて作れませんでした(笑)

―今年大学に入ったばかりですが、将来どのようになりたいか教えて下さい。

野﨑 大学院には行かずに4年で卒業して、生産者さんで数年修行させていただいた上で、自分で鯉屋をやりたいというのが保育園からの夢だったので、それが叶えられればいいかなと。

欲を言えば髙橋さんの三色の系統をもってきて、それで鯉を作れれば一番いいのかなと思っています。これまでいろいろな鯉を見てきましたが、髙橋さんの三色や松之助さんの三色を見てしまうと……。

―やはり三色への憧れは捨てきれないわけですね。

野﨑 そうですね。やっぱり自分で作りたいです。よく「どの人が作った鯉とわかるような鯉」と言うじゃないですか。ああいった特徴のある鯉を三色で作れるような生産者になりたいです。津南町は良質な水が豊富にありますので、鯉を育てるにはいい環境だと思います。

―産地新潟とはいえ高齢化でやめてしまう生産者が多いですが、この津南という場所でやっていきたい?

野﨑 十日町の小海さん(錦鯉小海)は、この前の全国若鯉で五色で種別を取っていますし、髙橋さんも第43回の全日本で若鯉総合、第5回国際幼魚で国魚賞を取っていたりと、やっぱり皆さん特色があっていい鯉を作られています。ですが跡継ぎがいないので、その血筋が無くなってしまうのはもったいないから、僕が引き継いでいきたいとは考えています。

―なるほど。ちなみに品評会には参加されないんですか。

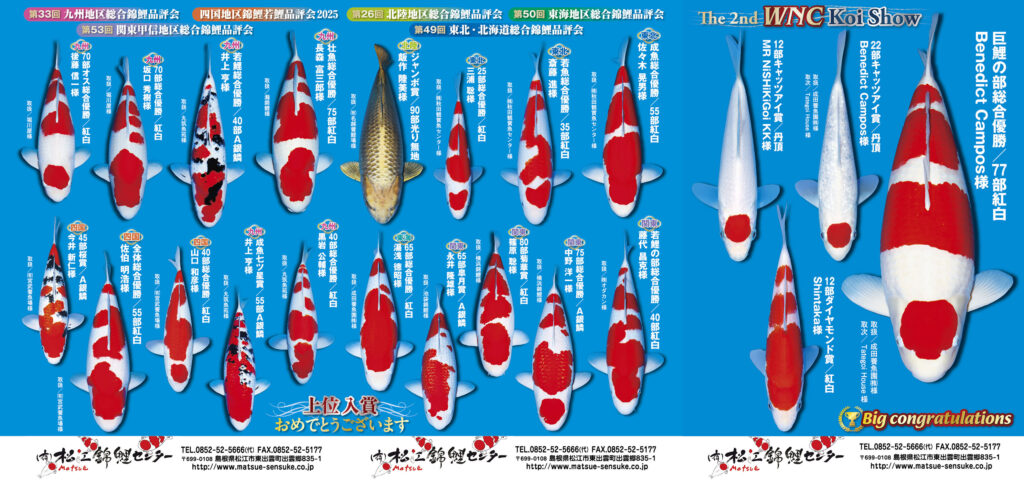

野﨑 品評会には1回も出したことはないです。興味がないわけではないんですが、なんというか出すからには自分で育てた鯉を出したいし、そうなるとまだそこまで納得のいく鯉を育てられていないので……。あとは出品できる品評会がこの辺だと限られますし、国際幼魚となると規模が急に大きくなってしまうので、僕はまだ見る側でいいかなと。

実際に錦鯉を飼育する中で最近は質の大切さを感じていて、やっぱり長持ちする鯉ですよね。ある業者さんから5本ぐらいもってきて1匹も残らなかったこともあったので、やっぱり長持ちする鯉が飼っていて1番楽しいです。

―野﨑さんは10代ですが、この年代で鯉が好きな人はなかなかめずらしいですよね。若さを生かしてSNSで飼育の様子を発信しているそうで。

野﨑 新潟って意外と愛好家がいないんですよね。新潟が錦鯉の発祥と言うと、驚く人がたくさんいますから。今はフェイスブックとインスタ、スレッドやユーチュブをやっていて、県内の品評会であったり飼育の設備紹介をやっています。最近は大学のほうが忙しくてサボっているんですが、大学の勉強と錦鯉の二刀流で頑張っていきたいと思います(笑)

―若手愛好家のホープとして産地新潟を盛り上げてほしいですし、野﨑さんが作った錦鯉を品評会で見られる日を楽しみにしています。