一方向におけるアップダウンの回数を少なくすることが、関根さんの池作りにおける肝。中央の沈殿槽から左右にそれぞれ2槽を通過させれば、実質的に4槽の場合と同じだけの濾過ができていることになるわけだ。

この濾過槽と組み合わせる濾材は、関根さんのイチ押しで大手養鯉場でも使われているポリプロピレン素材の「もやいドレーンマット」(㈱吉原化工)。一般的なビニロックフィルターとサンドイッチにすることで、目詰まりを起こさずに効率的な濾過を可能にするという。

濾過槽通過後、一方の流れは自作の曝気シャワーへ、もう一方は湧清水10型を通って池に戻る。左右それぞれの最終槽から、直接池に戻る流れもある。濾過槽の掃除は春と秋の年2回だが、濾材の汚れは少ないと小谷野さんは話す。

「以前使っていた外池と比べて、とにかく掃除、管理が楽になりました。今の時期(夏)は1日8回、合計で5㎏近く餌をやっていますが、それでも汚れは少ないので、沈殿槽で汚れの大半が取り除かれているのだと思います。関根さんの設計のおかげでしょうね。曝気シャワーも関根さんに教わって作ったんですが、魚がより動くようになりました」

隣のハウスに収まる35トン池は長辺が約8m、幅は約3mで深さは1.5m。沈殿槽は池と同時に作ったコンクリ製だが、濾過槽は関根さんの提案もあり、中古のFRP製を使うなどしてコストダウン。沈殿槽の上層水を2つの濾過槽に別経路で送り、それぞれ池の両端から水を戻す。加えてジェットなども使用し、水流が池の中を回転するように工夫している。濾材はこちらも「もやいドレーン」で、曝気シャワーも設置。70トン池と比較し、水量の違い以外に性能差はほとんど見られない。

両池は基本的に鯉のサイズで使い分けており、基準となるのは65㎝。

「大きい鯉と小さい鯉で分けたくて、ここはどうしても譲れない部分でした」

理想の仕上がり遠かった従来池

今なら目指せる品評会、国魚賞

小谷野さんが錦鯉飼育を始めたのは30年ほど前。当時作った20トンの庭池は現在も使用している。

「子供の頃から魚が好きで、金魚や熱帯魚、アロワナを飼ったりしていたんですが、ある程度の広さの土地があったので、ここに池を作れるんじゃないかと思って鯉を飼い始めたんです」

愛好家として錦鯉を楽しむには十分な広さの20トン。だが、天候や気温の影響を受ける外池の飼育では、小谷野さんが求める鯉の出来には届かないと感じることが増えてきた。

「品評会に出して賞を取るようなレベルの鯉ではありませんでしたけど、野池から綺麗に上がってきた鯉をそこで飼っていても、冬の間に緋が飛んでしまったり、ダメにしてしまうことがあったんです。春になって餌をやり始めるとエラにきたり……。錦鯉のことを考えるならやっぱりハウスがいいなと思っていたんですが、お金がかかりますからずっと夢でした」

その後、関根さんと知り合って池を作るようになった過程は前述のとおり。完成したのが昨年の春で、この1年数か月で四季を経験。目立ったトラブルはなく、順調に飼育できているという。

「予算の都合もあったのでビニールハウスにしましたが、これでも冬場は15℃以下にはなりませんね。井戸水の水温が15℃ぐらいでそれをキープできています。外池のときは12月から4月までは餌を切っていたんですが、この池では冬の間でも温度を見ながらやれるようになりました。冬でもずっと動いていて、野池から上がってきたときの状態を維持できるようになったのがすごく大きいです」

一方で夏はどうかといえば、やはり酷暑の影響は大きく32℃ぐらいまで水温が上がることがあるという。池の水量に対し、井戸水があまり多くないため注水し続けても大幅には下がらないのだとか。周囲に日差しを遮る建物などがなく、全方位から直射日光が当たる環境であることも影響しているだろう。それでも鯉の食欲に変化は見られず「1日8回やっています」と小谷野さん。

「庭池のときとは魚の太り方が全然違います。それだけよく食べているのだと思います」

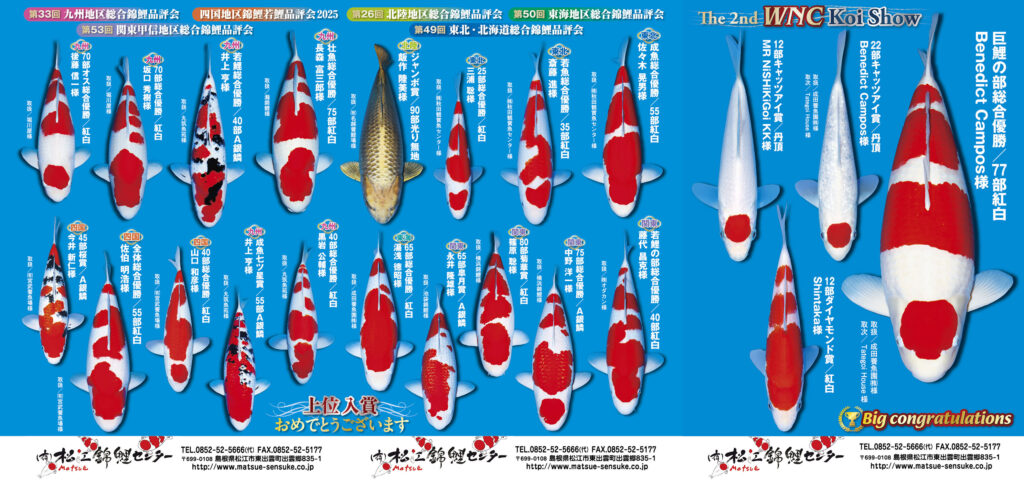

魚の仕上がりが良くなれば、品評会に出してみたいという気持ちも当然湧いてくる。目指すは関東地区大会と全日本、目標は国魚賞だ。可能性のある鯉と巡り会い、この池でポテンシャルを引き出せれば……。それは決して叶わぬ夢ではないと話す。

池を作ったことで見えてきた、品評会の上位入賞と小谷野養鯉場のこれから。30年を経ての「第二部」はどのような展開が待っているのだろう。小谷野さん、そして関根さんをはじめとする鯉仲間たちはワクワクを抑えきれないようだった。