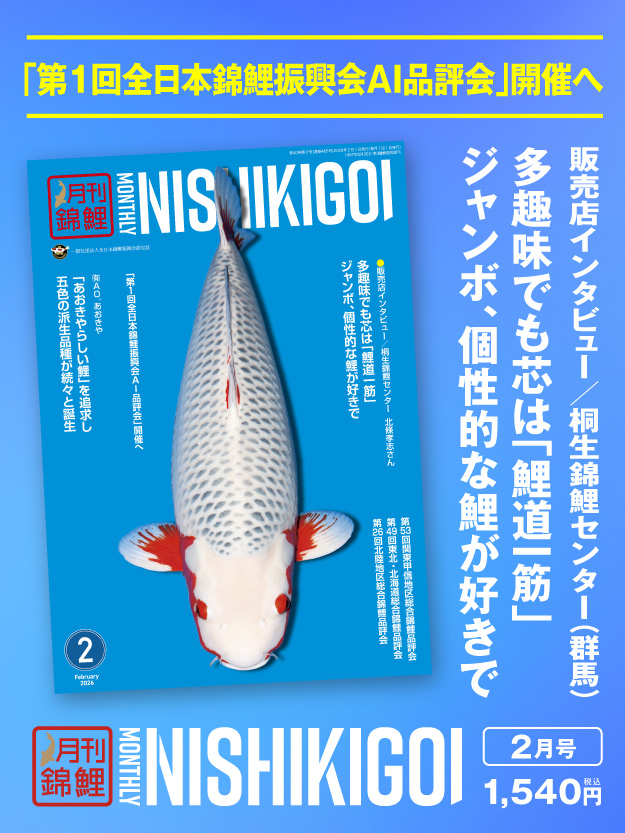

読者相談室5

Q:飼育している鯉がチョウに寄生されているのですが、どのように対処すればいいでしょうか。(新潟県・Iさん)

A:チョウ(Argulus japonicus)はウオジラミともよばれる寄生性甲殻類です。孵化した幼生は水中を自由に泳ぎ回り、腹面側にある2つの吸盤や鈎を使って魚体表面に付着して寄生します(写真)。寄生したばかりのころは非常に小さいため気づきにくいですが、脱皮を繰り返して大きくなると目立つようになります。

ですので、気づいたときには多くのチョウが寄生しており、飼育水中にも無数の幼生が遊泳している状態になっていることもしばしばです。おそらく、Iさんも気づいたときにはたくさんの虫がいたのではないでしょうか。チョウは毒針を持っており、大量に寄生するとその毒によって死に至ります。ですので、放っておくと爆発的に広がって大量死がおこることもあります。

チョウの治療薬として「トリクロルホン製剤」が市販されており、用法通りに処方すれば数時間で寄生していたチョウは脱落・死亡し、水中にいた幼生も死滅します。しかし、トリクロルホン製剤が効くのは浮遊している幼生や寄生している虫体のみで、卵には効果がありません。そのため、しばらく経つと卵から孵化して新たに寄生が始まるため、再発を繰り返すことも少なくありません。

ちなみに、卵から孵化するまでの時間は水温20、25および30℃でそれぞれおよそ24、15および10日であり、水温が高まるにつれて短くなります。また、寄生してから産卵を始めるまでの期間も、水温20、25および30℃でそれぞれおよそ40、25および20日であり、こちらも水温が高まるにつれて短くなります。そのため、数週間ごとに複数回投薬することが重要になります。

Q:小さな鯉を飼っていると、口の横が内側に折れるものと、逆に外側に折れるものがいます。治るのでしょうか。(石川県・Mさん)

A:コイは口だけでなく鰓蓋や鰭など、様々な部位で奇形がみられます。これはコイだけでなくその他の多くの魚種でもみられます。一般的にこのような奇形は自然治癒する例はほとんどなく奇形を維持したまま、あるいは進行しながら成長していきます。ですので、自然治癒は期待できませんし、治療法も確立されていないことがほとんどです。

ただし、かなり初期の段階であれば、奇形部位を切除すると正常に再生される場合もあるようです。コイではありませんが、アロワナでは鰓蓋がめくれることがよくありますが、めくれた部分を切除すれば正常に再生することがあります(しない場合もある)。

Q:新しく買ってきた鯉を入れると、水が違うのか元気がありません。どうすれば馴染むのか教えてください。(京都府・Tさん)

A:しっかりと時間をかけて水合わせをしてから入れることが基本です。特にコイは変温動物なので、水温の変化に弱いため、水温はしっかり合わせるようにしましょう。

防疫対策の面からみると、可能であれば検疫を行ったほうがよいと思います。検疫とは新しく購入したコイを別の池や水槽で2週間ほど飼育し、病気等の持ち込みがないか確認する工程です。

今回のTさんの質問では、新たに加えたコイの状態が上がらないケースでしたが、逆にもともといたコイの状態が悪くなることがあります(加えたコイが病原体を持ち込んだことによって)。そのため、検疫期間中に病気等の兆候がないことを確認してから、もともといたコイと混ぜると安心です。

.jpg)