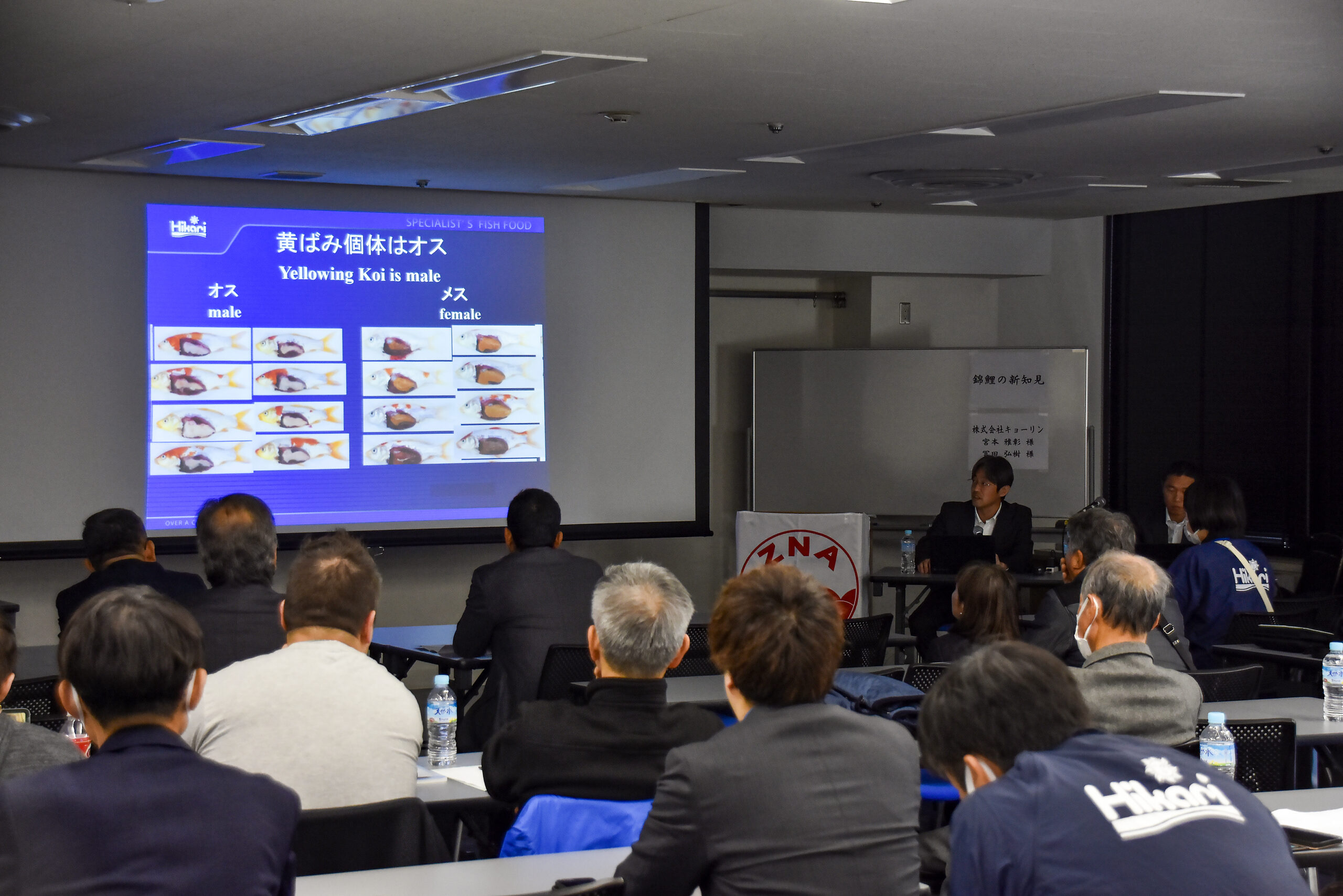

次に黄ばむ時期についてお話をしますが、鯉の黄ばみ方は季節によって変わってくるのは皆さんご存知かと思います。そこで、オスとメスで1年を通してどう変化していくかを調べるため、2023年12月から2024年11月まで毎月魚の解剖をしながら、オスメスの黄ばみを見てみました(⑨)。黄ばんだ魚が多かった月を黄色にしていますが、オスとメスでは黄ばむ月がはっきりと分かれました。オスは7月〜9月以外の月が黄ばんでおり、メスは全く逆の7月〜9月のみ黄ばんでいました。この期間がポイントになるわけですが、いったい何が起こっているのか……おそらく産卵がイベントになっていると考えます。⑩のグラフに示した点はそれぞれの鯉を指し、体重あたりの生殖腺、精巣や卵巣の重さを示しています。上に位置するほど生殖腺が重い個体となり、折れ線グラフでは水温の変化を表しています。

まずメスから見ていくと産卵期に最も卵巣が重くなり、産卵を終えた7月〜9月に最も小さくなります。卵巣が小さくなっていくときに、黄ばみが最も強くなります。オスの場合は、産卵期が終わった7月〜9月に生殖腺が一番小さくなり、このときだけ黄ばみがなくなります。オスの場合は性ホルモンが影響していると推測され、性ホルモンが多い時期には黄ばみが出て、性ホルモンが少ない7月〜9月は黄ばみが出にくくなるのではないかと考えています。

オスとメスで黄ばみ方が異なっている理由をまとめてみました(⑪)。あくまで仮説なので正しいとは限りませんが、餌から吸収された黄ばみ成分は消化管を経て血しょうに移動します。ここでメスの場合は、卵巣の脂質を通じて黄ばみ成分が蓄積されるため、血しょうの黄ばみ成分が薄くなり体表の黄ばみが少なくなります。

一方でオスの場合は黄ばみを蓄積する卵巣が当然ありませんので、黄ばんだ血しょうがそのままあり続けてしまいます。そのため、皮膚に沈着したりヒレや頭が黄色く黄ばんでしまうのではないかと考えます。また、オスの性ホルモンには黄ばみを促す作用があるため、精巣が大きいときは黄ばみが出やすくなるのではないかと思います。

これまでの結果をまとめると、オスはメスより黄ばむ期間が長く、黄ばんだ鯉というのは血しょう自体が黄色くなっている(⑫)。そして、オスとメスでは黄ばむ時期が逆ということです。メスは卵巣が発達すると黄ばみが抑えられ、オスは精巣が発達している時に黄ばみますが、それは性ホルモンが影響しているのではないかと考えられます。

鯉の生殖腺について余談になりますが、他の試験で鯉を解剖していた際、卵巣と精巣を両方持っているように見える個体を見つけました(⑬)。肉眼でははっきりわからないため染色してみると、やはり精巣と卵巣の両方を持っており、いわゆる雌雄同体の個体であることがわかりました。以前、錦鯉の業者さんから「精子が出ていたからオスだと思っていたら卵を生んだ。鯉は性転換するのか」という話を聞いたことがありますが、そういった個体は雌雄同体だった可能性が高いと考えられます。また、雌雄がわかりにくい個体がいますが、もしかするとそれも雌雄同体の個体かもしれません。