【錦鯉の野池飼育】

ここまでは研究所の中での話でしたが、実際の飼育環境下では何が起きているのか、特に野池の場合は魚の観察が難しいので、色々わからないことも多いです。そこで、実際に新潟の業者さんの協力を得て、野池の調査を行ってきました。計測を始めてまだ2年目ということでわからない点は多いですが、これまでにわかったことを報告いたします。

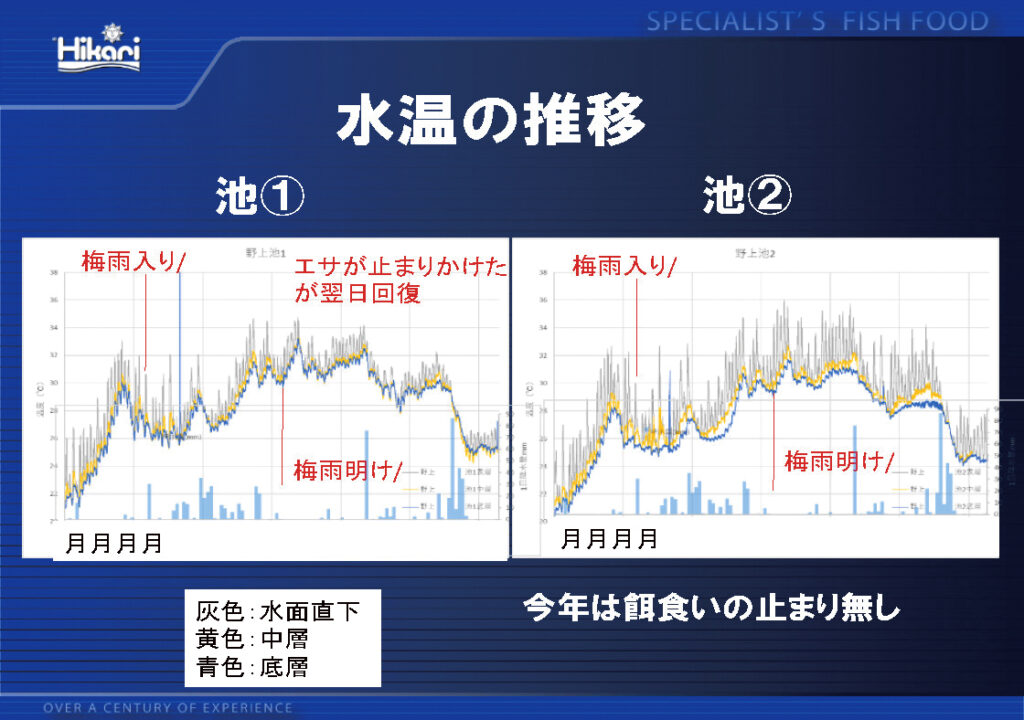

今回協力していただいた野上養鯉場さんでは、隣り合った2つの野池がありますが、池①は夏場に餌食いが止まりやすく、池②ではそういったことが起きないそうです(⑭)。池の大きさや深さ、環境などはそれほど違わないため何が原因となっているか調べてみました。

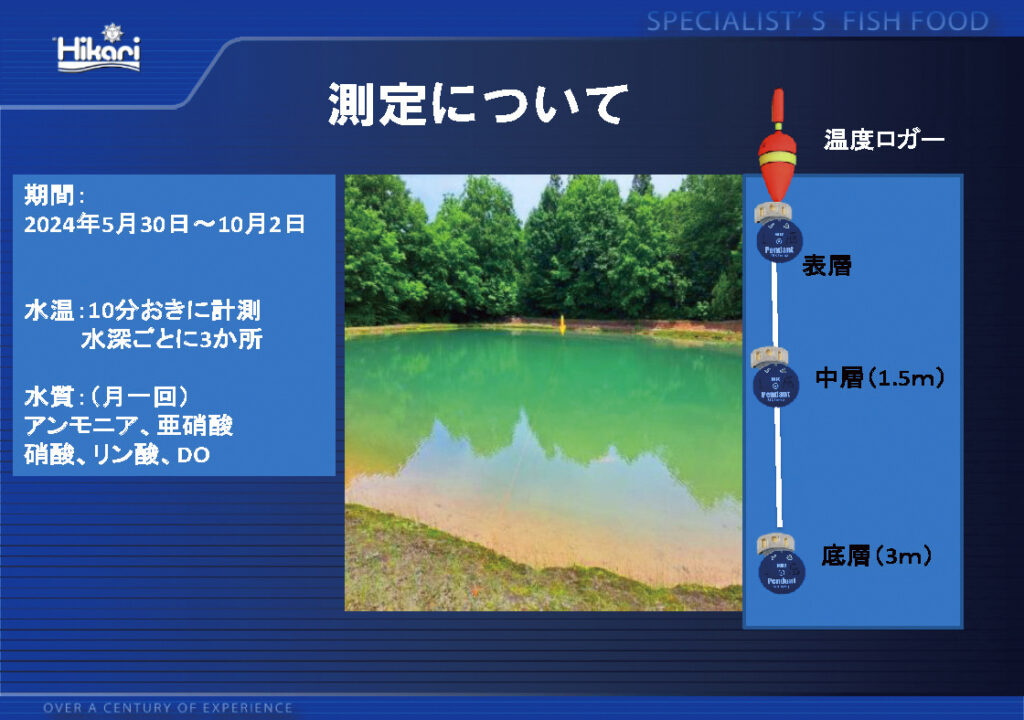

まずは水温と水質を調べるため、5月末〜10月はじめの約4カ月間にわたって定期的に測定しました(⑮)。水温については温度ロガーという機械で、期間中の温度を10分おきに計測しました。加えて水の深さによって水温がどうなっているのか知りたかったため、釣り用の浮きを使って水面直下、水深1・5m、水深3mの3箇所に温度ロガーを吊るしました。水質については窒素関係とリン、溶存酸素を計測しました。

こちらが水温の結果になります(⑯)。左のグラフが餌食いが止まりやすい池①で、右が池②のグラフになります。灰色の線が水面直下、黄色い線が中層、赤い線が底層の水温を示し、水色の棒グラフが降水量を示しています。時系列で説明していくと6月は摂餌が良好で、雪が少なかったため谷水が少なく雨水からの補充がメインとなっていたそうです。水位が10㎝前後低下し、6月22日から梅雨入りしています。7月も摂餌が良好で、前年と異なりまとまった降水があったため、水不足が解消されたそうです。梅雨が明けた8月1日も摂餌は良好で、前年のような40度に迫るような気温の日はあまりなかったそうです。8月14日、25日、31日にまとまった降水があり、特に25日は猛烈な雨によって水温が急激に低下しています。9月14日に池①では餌が止まりかけたそうですが、その翌日に雨が降ったことで持ち直し、その後は順調であったという結果になりました。昨年は魚にとって良い環境でしたが、試験的には残念なことに餌食いが止まることはありませんでした。

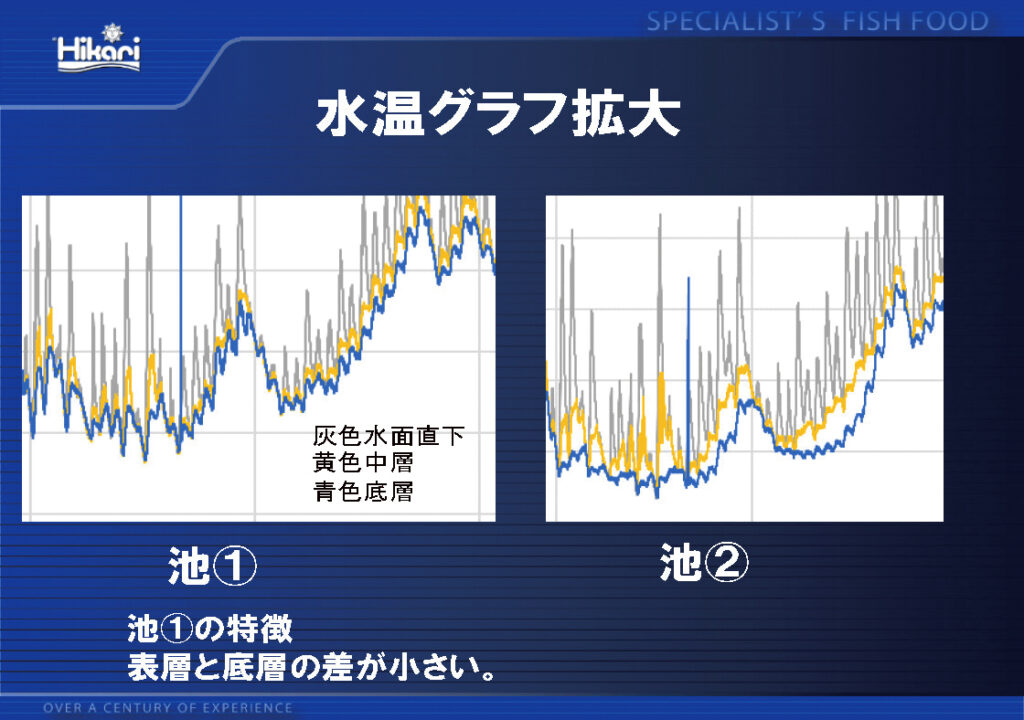

グラフの中で特徴的な部分を拡大してみました(⑰)。池①では3本の線がかなり重なっているため、水面直下と底層の温度差が小さく、鯉はどこにいても水温があまり変わらないということがわかります。池②を見ると、灰色・黄色の線と青色の線が離れているので、池の底は比較的安定し、水温が低く抑えられていることがわかりました。

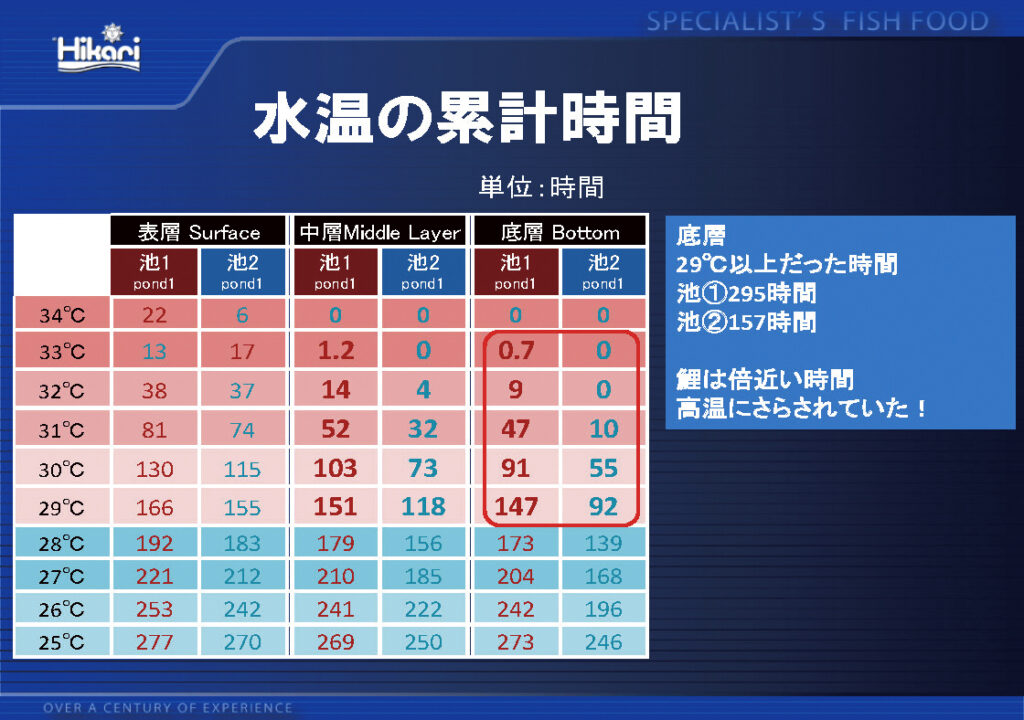

⑱の表は試験を行った4カ月のうち、各池・各水深で何度の水温が何時間あったかを示しています。例えば池①でみると、表層が34度だったのは4カ月のうち22時間で、33度だったのは13時間となっています。この表から表層のほうが水温が高いことが多く、底にいくほど高水温の時間が短いことがわかります。それぞれの池の表層を見比べるとそれほど違いは見られませんでしたが、底層になると違いが出てきました。注目していただきたいのは赤で囲った部分で、29度から33度の底層だと池①のほうが高水温であった時間が長いことがわかります。池①では29度以上だった時間が合計295時間で、池②は合計157時間。つまり池①の鯉は、29度以上の水温に2倍近い時間さらされていたことになります。

鯉は暑い時には過ごしやすい水温を探して移動しますが、池①のほうは底に行っても水温が高いことが多く、逃げ場のない状態だったと考えられます。これが餌食いが落ちる原因ではないかと思っています。

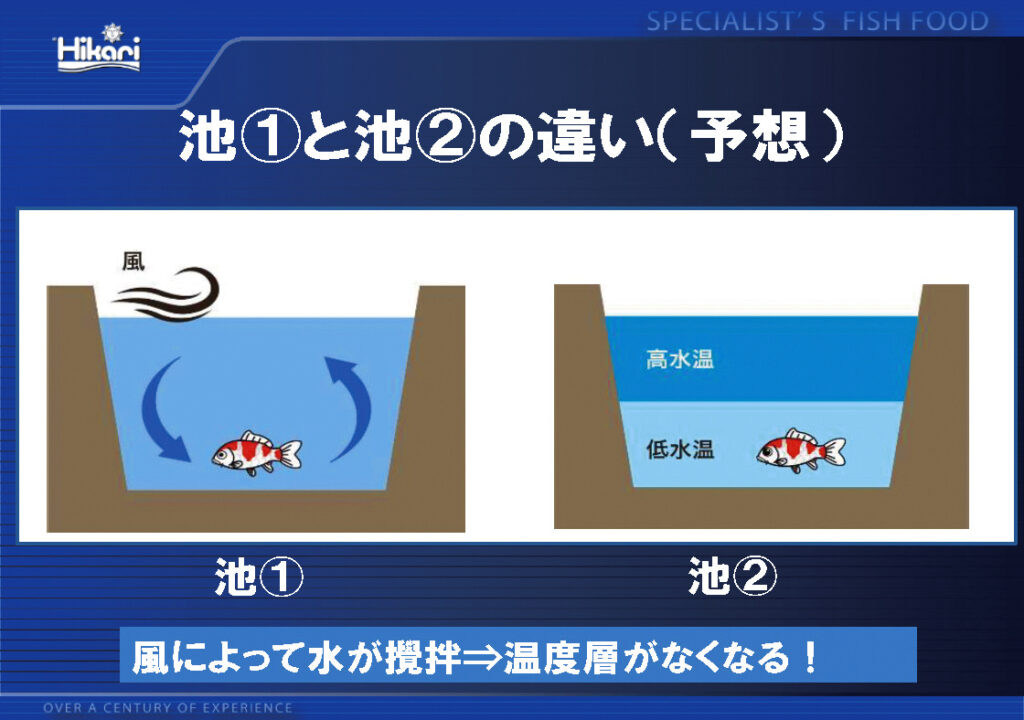

一般的に池や湖では池②のような水温の温度帯が層状になり、高水温の層と低水温の層に分かれることが知られています。池②の場合は表層の温度が高くなっても、底は水温が低いままキープされています。池①で水温層が壊れている原因として、風の影響が考えられます(⑲)。風が強いと表面の水が動き、底層の水と撹拌されて水温が均一になってしまいます。実際に野上さんの話によると、池①のほうが風通しがよいということでした。

ここで感じたのは、業者によって野池で水車を設置することがありますが、水温の観点から見ると逆効果のときがあるかもしれないということです。水車によって水が撹拌され底の低水部分がなくなることで、かえって餌食いが止まることがあるのかと思います。もちろん酸欠になるような池だと、水車は必要になるのでうかつなことは言えませんが、こういった可能性を感じました。

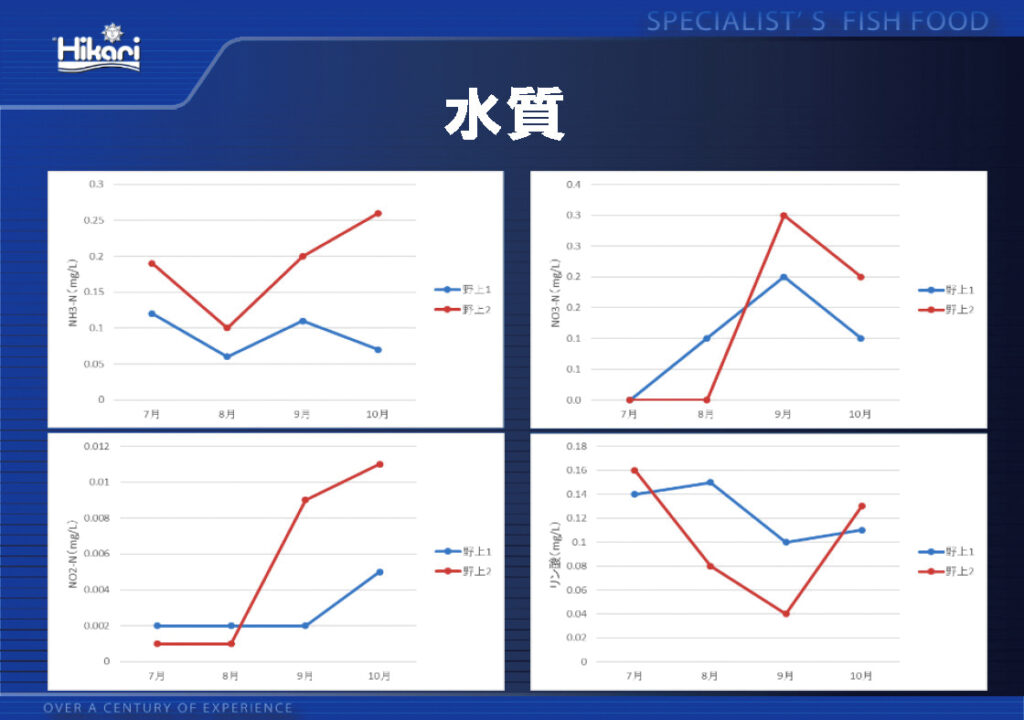

一方で、水質については特筆するような違いは見られませんでした(⑳)。昨年は餌食いが止まるということがなかったので確定的なことは言えませんが、水温の違いというところでヒントがつかめたように思います。