【野池饲养】

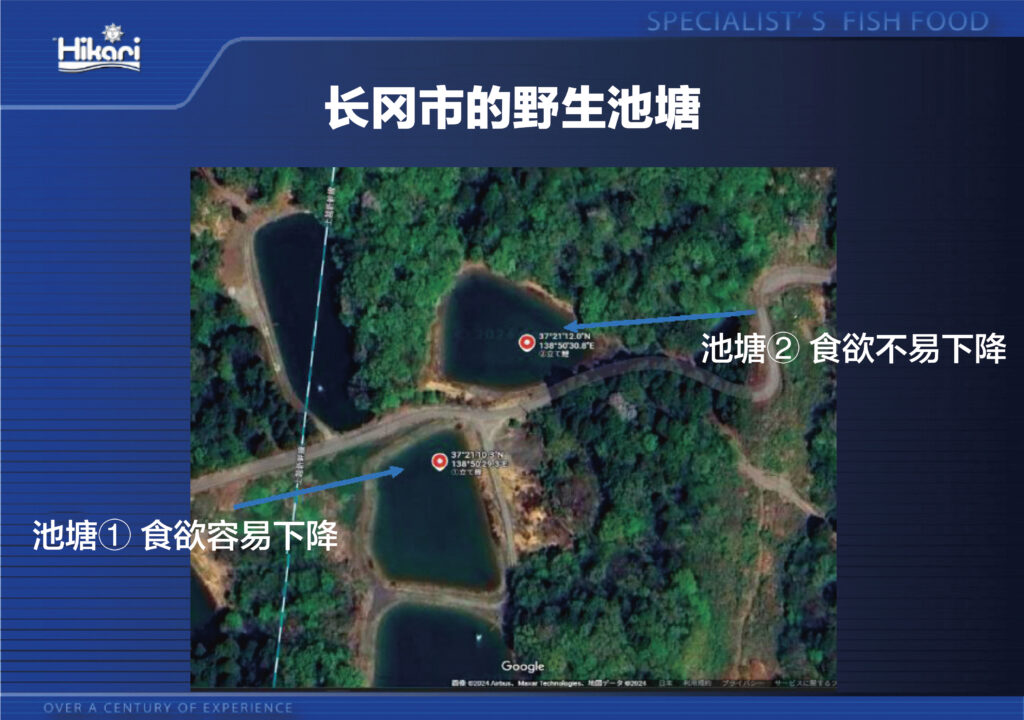

此次协助调查的野上养鲤场有两处相邻的野池,但①号池在夏季容易出现停止进食现象,而②号池则不会发生这种情况(⑭)。由于两池在面积、深度及环境条件方面差异不大,我们针对具体原因展开了调查。

首先为监测水温与水质,我们在5月末至10月初约四个月期间进行了定期测定(⑮)。水温测量方面,采用温度记录仪以10分钟为间隔进行持续监测。同时为了解不同水深的水温变化,我们使用钓鱼浮标将温度记录仪分别悬挂于水面直下、水深1.5米和水深3米三个位置进行观测。水质检测项目包括含氮化合物、磷含量及溶解氧等指标。

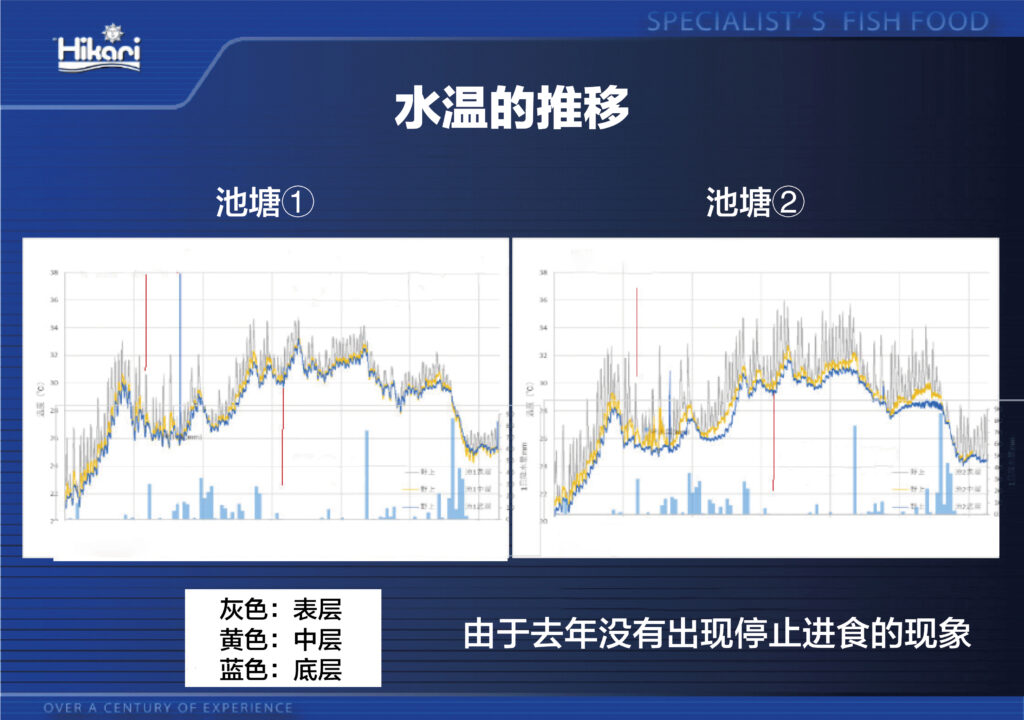

这是对水温的测定结果(图表⑯)。左侧图表是容易发生停止进食现象的池塘①,右侧是池塘②的图表。灰色线表示水面下层水温,黄色线表示中层水温,红色线表示底层水温,天蓝色柱状图表示降水量。按时间序列说明如下:六月份摄食情况良好,由于降雪量少,山谷来水较少,主要依靠雨水补充水源。水位下降了约10厘米,6月22日进入梅雨季节。七月份摄食依然良好,与往年不同的是,该月出现了持续性降水,缓解了缺水状况。8月1日梅雨结束后摄食状态仍保持良好,且未出现如去年逼近40℃的极端高温天气。8月14日、25日及31日出现集中降水,其中25日的暴雨导致水温急剧下降。9月14日池塘①曾出现停食征兆,但次日降雨使情况好转,之后一直保持稳定。虽然去年养殖环境对鱼类生长较为有利,但实验过程中遗憾的是未能观测到停止进食现象的发生。

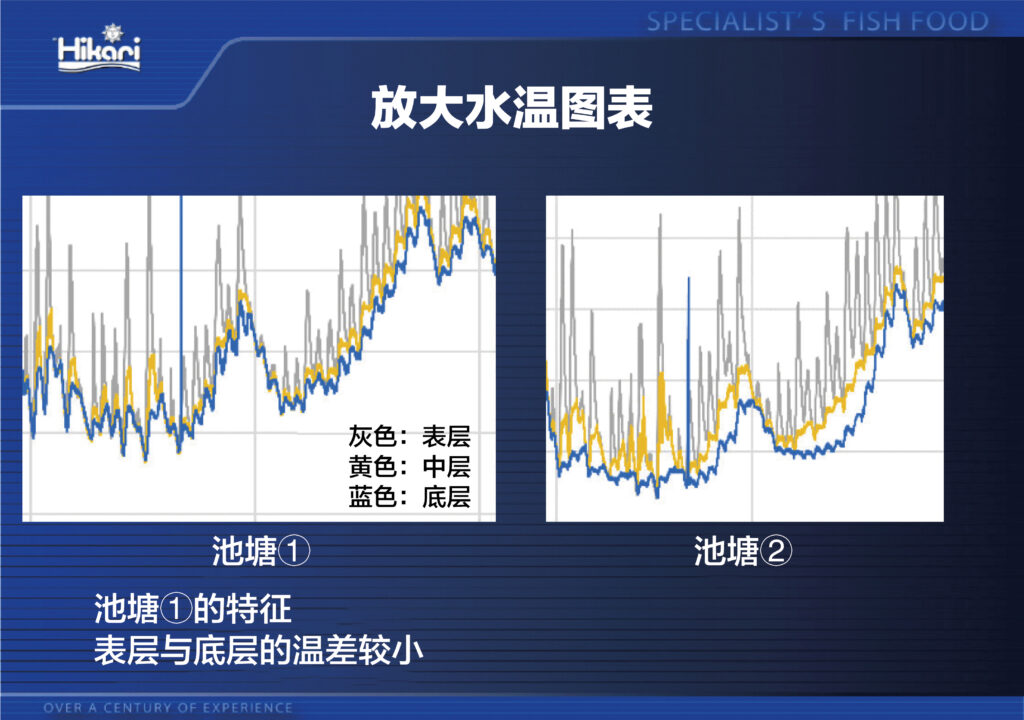

将图表中对特征部分进行了放大显示(⑰)后发现,池①中三条线几乎完全重叠,说明水面附近与底层温差极小,鲤鱼无论处于哪个水层,水温变化都不大。观察池②可见灰色/黄色线与蓝色线明显分离,这表明池底环境相对稳定,水温维持在较低水平。

⑱的表格显示了四个月试验期间,各池塘在不同水深下出现特定水温的累计时长。例如池①数据显示:表层水温34℃的累计时长为22小时,33℃为13小时。由此可知表层更容易出现高温,随着水深增加,高温持续时间逐步缩短。对比两池表层数据差异不大,但底层水温呈现显著区别——特别请注意红色标注部分:在29℃至33℃的底层区间,池①维持高温的时长明显更长。池①底层29℃以上累计时长达到295小时,而池②仅有157小时。这意味着池①的鲤鱼承受29℃以上的时间近乎池②的两倍。

鲤鱼在天气炎热时会寻找水温适宜的地方栖息,但池①即使游到底部水温仍然较高,处于无处可逃的状态。我认为这可能是导致鲤鱼食欲下降的原因。

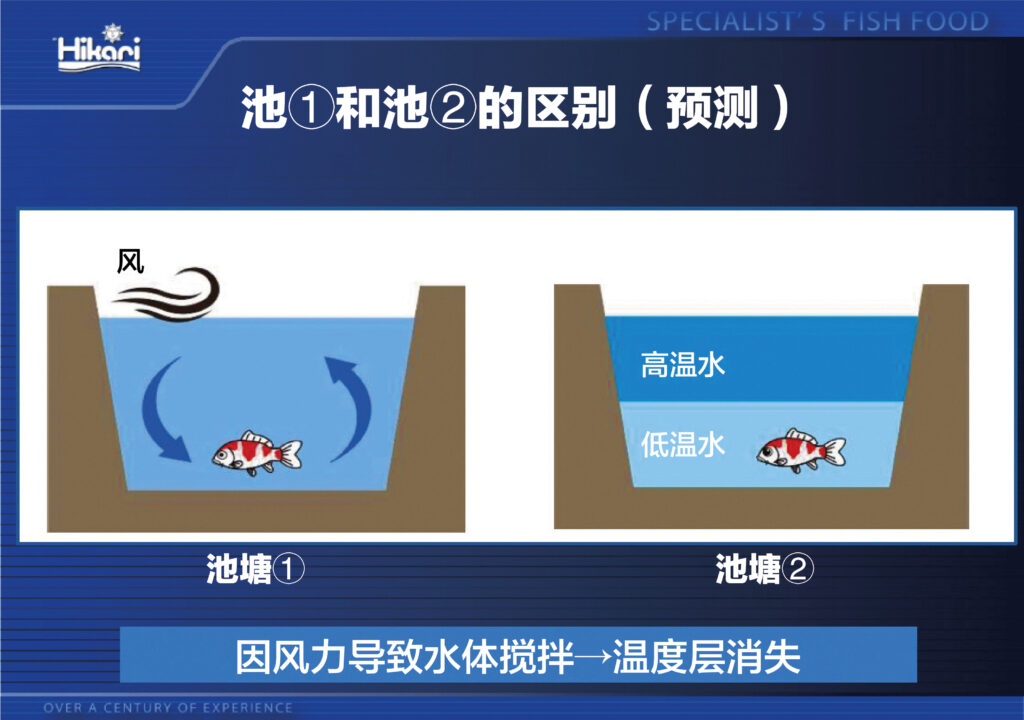

一般而言,池塘或湖泊中会像池②那样形成水温分层现象,分为高温水层和低温水层。池②即使表层水温升高,底层仍能保持较低水温。而池①水温分层被破坏的原因可能是风力影响(⑲)。强风会导致表层水流扰动,与底层水发生混合,从而使水温趋于均匀。实际上据野上先生所述,池①确实比其它池塘更通风。

在这里让我们感受到的是,虽然有些生产业者会在野池设置水车,但从水温角度来看有时可能适得其反。水车搅动水体导致底层低温区域消失,反而可能导致鱼类停止进食。当然,对于容易缺氧的池塘来说,水车还是必要的,这点我不敢妄下定论,但确实意识到了这种可能性。

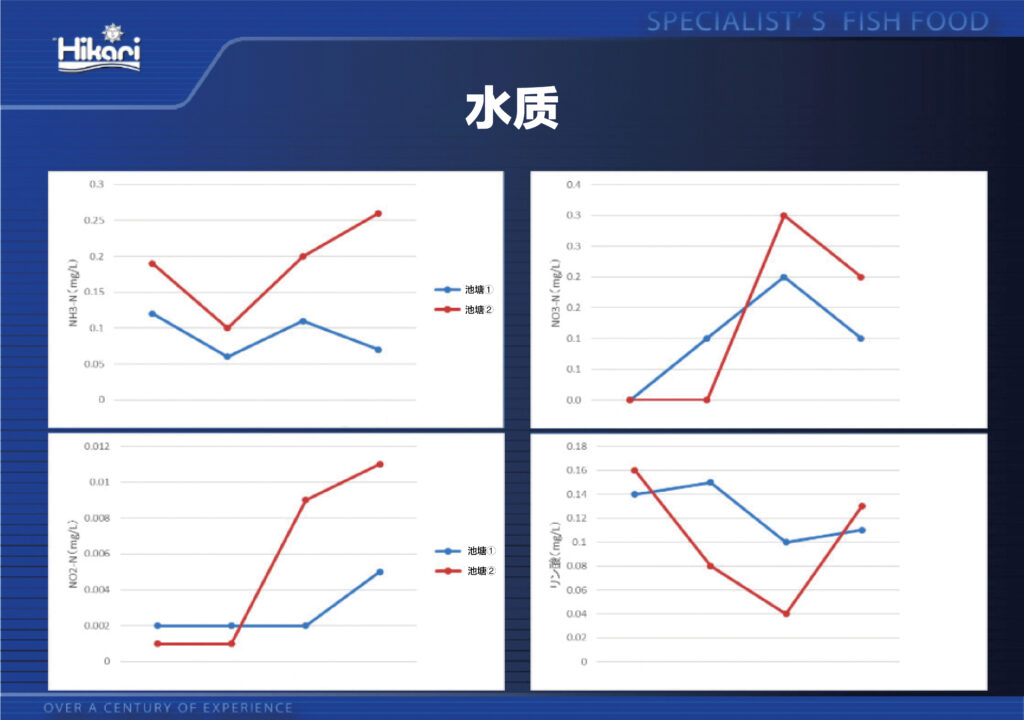

另一方面,水质方面并未观察到显著差异(⑳)。由于去年没有出现停止进食的现象,所以还不能下定论,但似乎从水温差异这个角度找到了问题的突破口。